みなさんこんにちは、アイリンク国際特許事務所の弁理士の井上です。

今日は、「商標とは何?」 というテーマで、商標の種類を説明した上で、商標を守るための方法、つまり、商標登録についても説明していきます。

「商標ってどういうものかわからない」というという方、結構いらっしゃると思います。

でも、安心してください。商標についてわからない人が多いのは、単に、商標について人にわかりやすく教えられる人がほとんどいないためです。

決して、理解できないほど難しい話ではないので、気軽な気持ちでお読みください。

この記事では、まず、「商標って何?」 ということについて実例をたくさん用いてご説明します。

その上で、商標を守るための方法として商標登録の仕方を説明し、さらに、商標登録しなければならない商標と、しなくても問題ない商標についても説明します。

ぜひ、最後までお読みください。

商標とは?

本題の前に、皆さんに質問ですが、商標という日本語の、英訳をご存知ですか?

大きめの辞書を引くと、2つの英訳が載っています。

TrademarkとBrandです。

Trademarkとは、Tradeするときのmark、つまり、商売で取引するときに使う目印のことです。

この「目印」というのがちょっと難しいのですが、つまり、「この文字とか図形とかがついていたら、あの会社の商品だよね」とお客さんが認識するもののことです。

下の画像はミズノのホームページです。

ここで、ミズノのTrademarkを探してみましょう。

引用:ミズノ公式ホームページ

ポイントは、このマークがついていたら、「他の会社のものではなくて、ミズノの商品ですよ」という目印となっているものです。

まず、左上の、「ミズノ」のロゴマーク。

そして、その下の「MIZUNO WORKING」の文字、「ALMIGHTY」の文字、「 Mizuno\Enerzy」のロゴタイプ、「MIZUNO WAVE」のロゴマーク、いずれも、これが書いてあったらミズノの商品だよという印ですから、これらはミズノのトレードマーク、つまりミズノの商標です。

次に、商標のもう一つの訳語、「ブランド」です。

ブランドというと、高級ブランドの意味で使われることが多くて、「商標=ブランド」の意味だと思っていた人は少ないかもしれません。

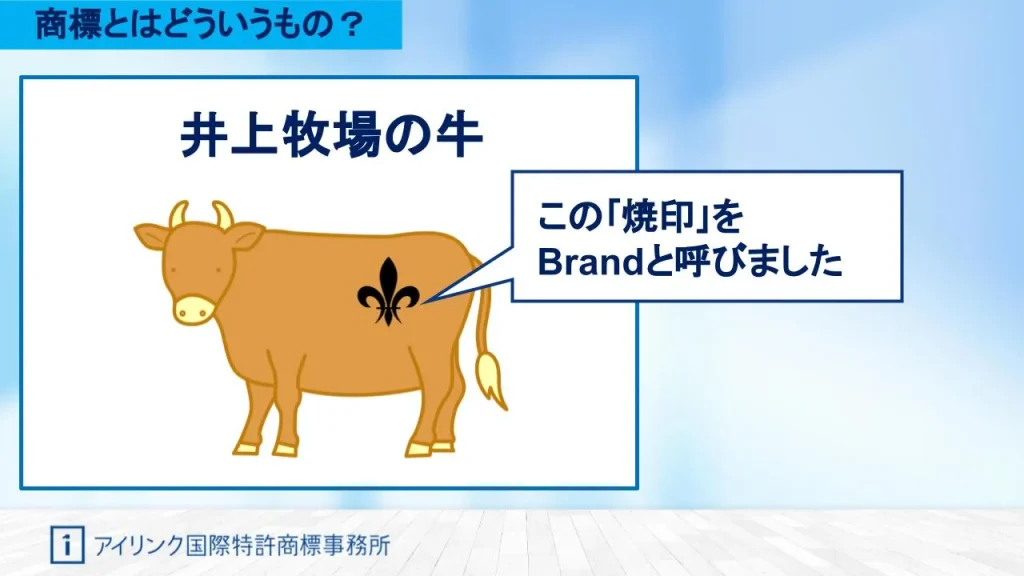

実は、ブランドの語源は、これです。

かつては牛についている「焼印のマーク」がBrandでした。

大昔に、放牧している自分の所の牛が、他の家の牛とごっちゃにならないようにするのが、ブランドでした。

しかし今では、ブランドというと、ある程度高級なブランドをイメージしますよね。

ただの焼印が、高級ブランドの意味に変わっていったのはなぜでしょうか。

下の図をご覧ください。

- 牛乳瓶にマーク

- チーズにマーク

- お店の看板にマーク

元々は牛の焼印だったのが、だんだんと、あそこの牛のミルクは美味しいよ、という品質を保証するためのマークになり、乳製品のブランドのマークになり、さらにお店の看板のマークになり…というように、いつしか、ブランド、つまり商標は、品質を保証するマークになっていきました。

商標の種類

さて、商標とは、「この文字とか図形とかが書いてあったら、あの会社の商品だよ」と思わせるものだとご説明しました。

また、ブランドとしての商標は、お客さんに品質を保証する役割もあるとご説明しました。

これを踏まえて、もっと具体的に商標ってどういう種類のものがあるかを見ていきましょう。

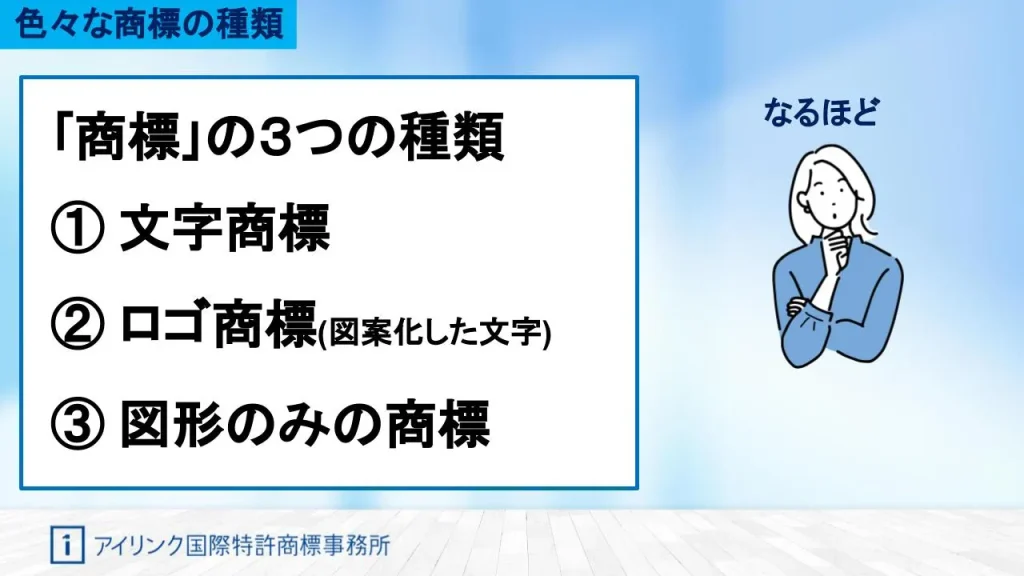

商標をおおまかに分類すると、概ね次の3つになります。

- 文字商標(普通の文字のみ)

- ロゴ商標(図案化した文字)

- 図形のみの商標

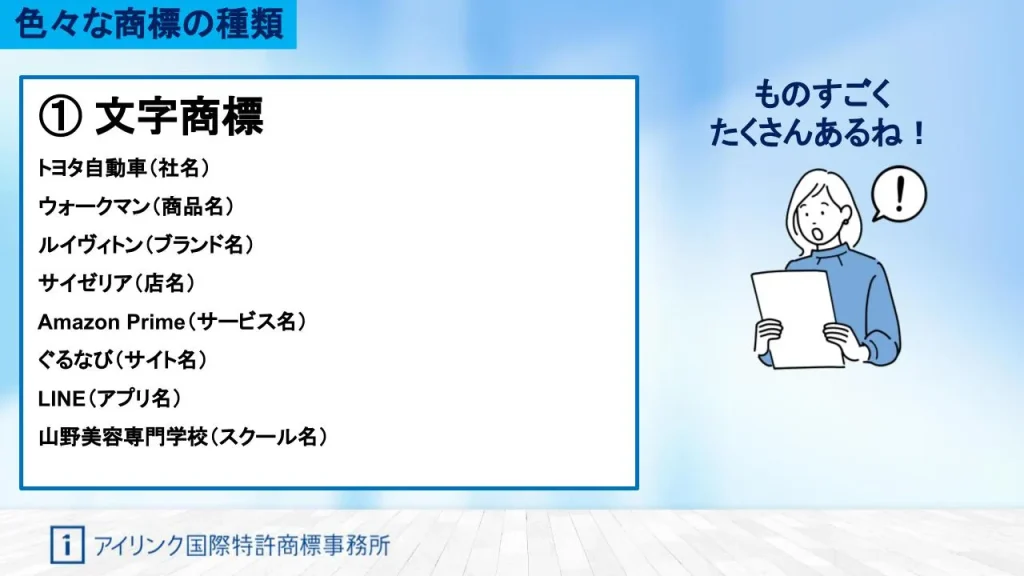

一つ目は、文字商標です。

例えば、社名、商品名、ブランド名などなど。

〇〇名というものは基本、文字商標ですね。

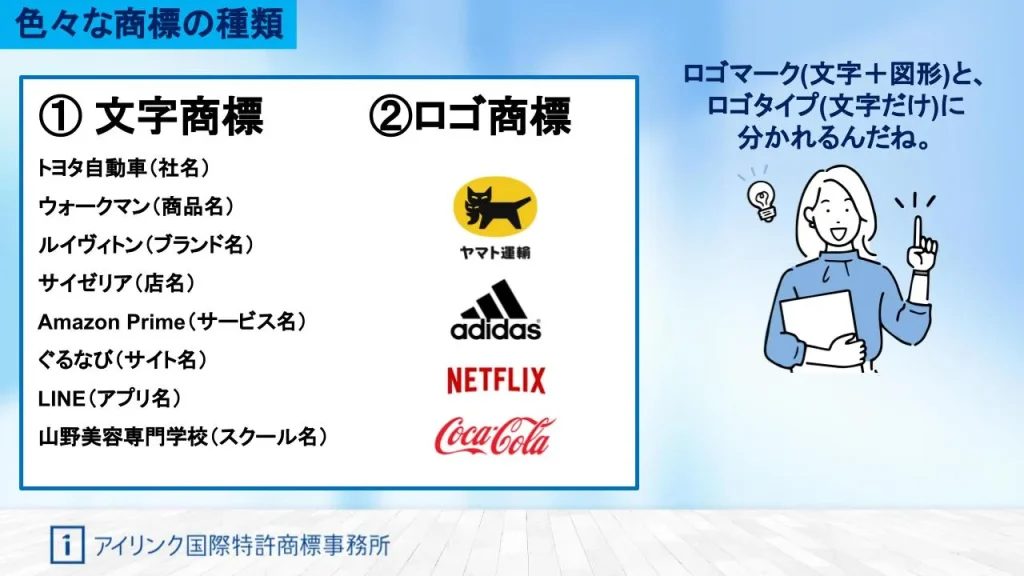

二つ目は、ロゴ商標です。

会社のロゴとか、商品パッケージに表示するロゴとかですね。

ところで、ロゴというのは、図案化した文字のことですが、これがさらに2種類に分かれます。

文字と図形を合わせて図案化したロゴマークと、文字のみを図案化したロゴタイプです。

三つ目は、図形のみの商標です。

先ほどのロゴマークは文字を含みましたが、このように、文字を含まない商標もあります。これをシンボルマークといいます。

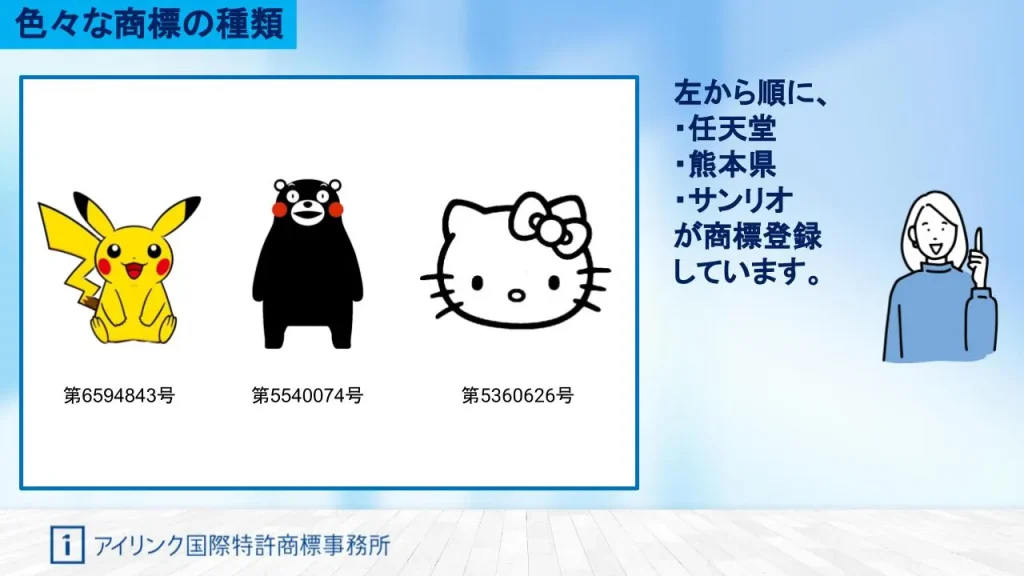

またシンボルマークとは少し毛色が違うものでいうと、キャラクターデザインも一種の図形商標といえる場合があります。

例えば、くまモンとかキティちゃんのように、商品パッケージに表示するような使い方をするキャラクターの場合です。

いかがでしょうか?

商標というのはビジネスをしていればほぼ必ず用いるものなので、皆さんの会社にも、少なくとも一つは商標があると思います。

商標登録とはどういう制度?

さて、ここから先は、商標を守る方法、つまり商標登録についてお話ししていきます。

まず、商標登録の制度やメリットについて説明するのですが、それと同じかそれ以上に知っていただきたいのは、その後に説明する、絶対に商標登録した方がいい商標とそうでもない商標の見分け方です。

なぜなら、先ほども説明した通り、商標ってかなり色々あるので、これら全て商標登録しようと思うと、いくらお金があっても足りませんし、優先順位を間違えてしまうと、全く費用対効果が合わないことになるためです。

なので、必ず最後まで読んでいただければと思います。

商標登録の制度

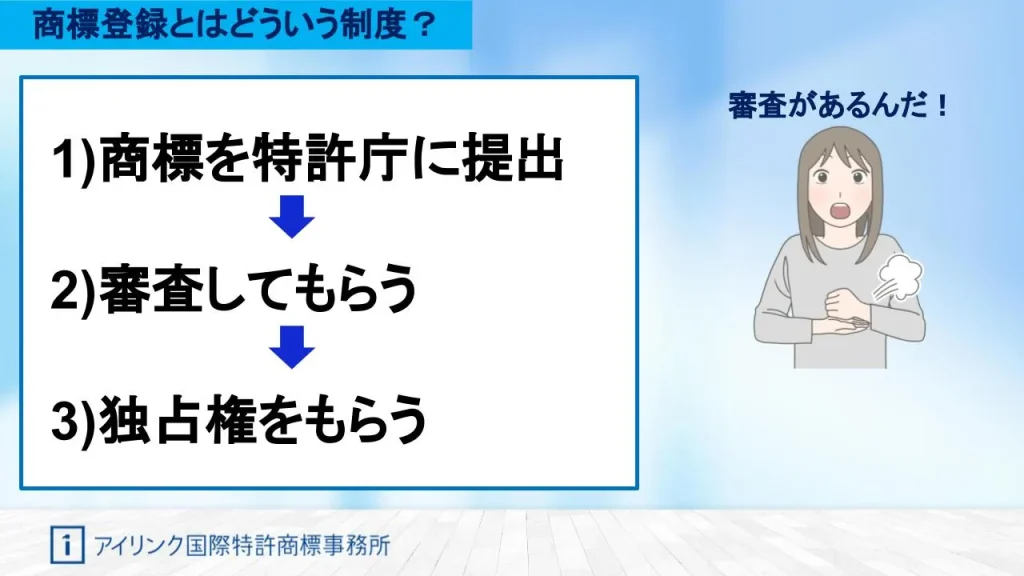

まず、商標登録ってどういう制度かですが、これは、簡単にいうと、自分が使っている商標をお役所に届け出て、「これは私の商標です。誰にも邪魔されずに半永久的に使い続ける権利をください」と認めてもらうことです。

これを裏返すとどうなるかというと、事業をするときに、商標登録をしない限りは、商標を自由に永続的に使う権利はないということになります。

なぜかというと、商標を自由に使うことに関しては、先に商標登録した人が優先されるためです。

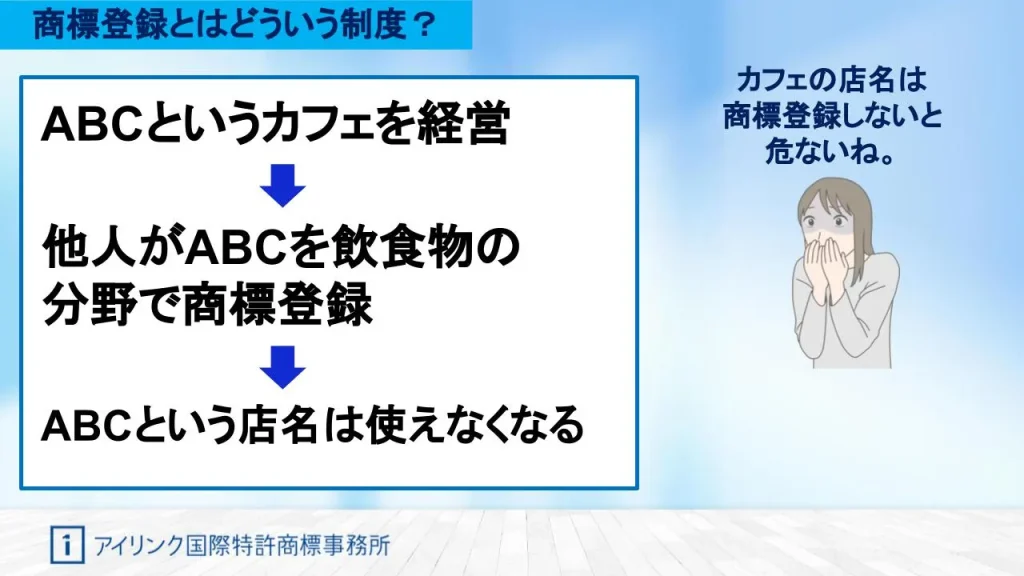

例えば、今、あなたが、ABCという名前のカフェを始めたとします。

しかし、ABCという商標を飲食店の分野で誰かが先に商標登録してしまったとすれば、その後は、あなたがABCという店名を使うことは、「商標権侵害」、つまり違法な行為になります。

すぐに、その商標権者から使用を停止するように警告書が届くとは限りませんが、いつこのような警告書が届いてもおかしくない状態となります。

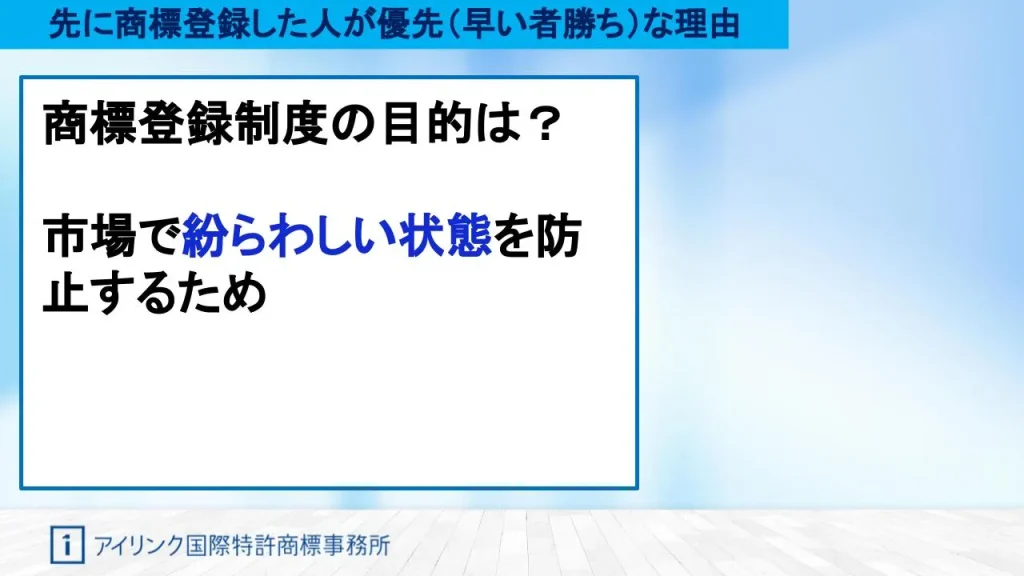

「なんでこんな理不尽な制度があるのか」と思うかもしれません。

商標登録の基本的な考え方は、同じような商標を複数の事業者が使うことにより、ユーザーから見て紛らわしい状態を防止することです。

これは、ブランド保護のためと、ユーザー保護のため、両方の側面があります。

しかし、現実問題として、「紛らわしい状態」なのか「紛らわしい状態でない」のかをいちいち区別するのはとても難しいです。

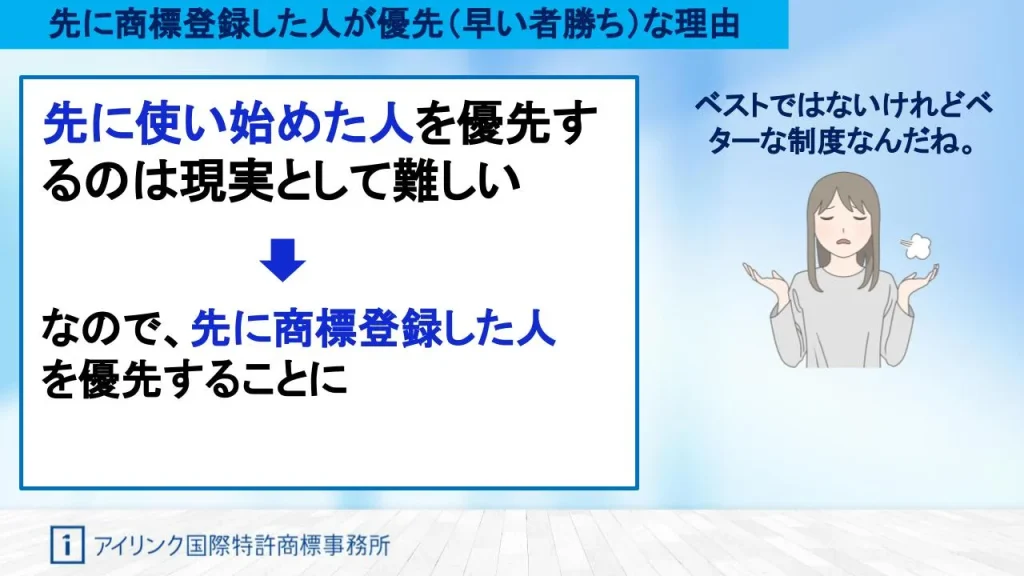

じゃあ、「先に使い始めた人が優先的に使えるようにすればいいじゃないか」と思うかもしれませんが、これも実は結構難しいです。

なぜならば、先に使い始めたと言っても、「本当に細々と使っていた」とか、「ウェブサイトに一箇所書いてあるだけ」とか、そういう場合もあります。

そういうときに、後からちゃんと使い始めた人が排除されるのもおかしな話です。

なので、商標の使用は、「原則、先に商標登録した人を優先する」という制度になっています。

この早い者勝ちの制度ゆえに、誰かに悪意で商標を先取りされてしまったりトラブルもあとを立たないわけで、完璧な制度ではないのですが、諸々の事情を加味してこれがベターだろうというのが、現在の商標登録の制度です。

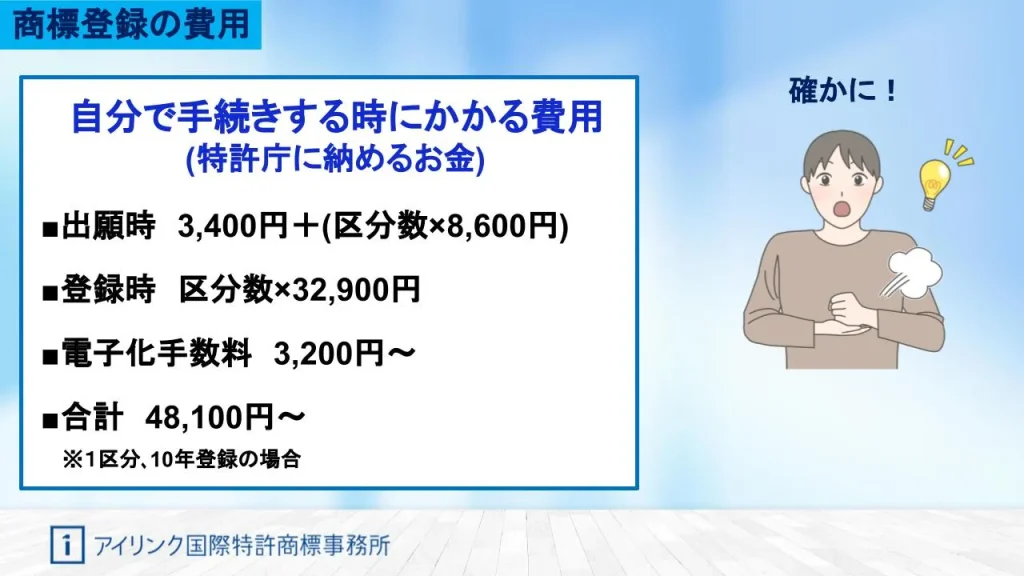

商標登録の費用

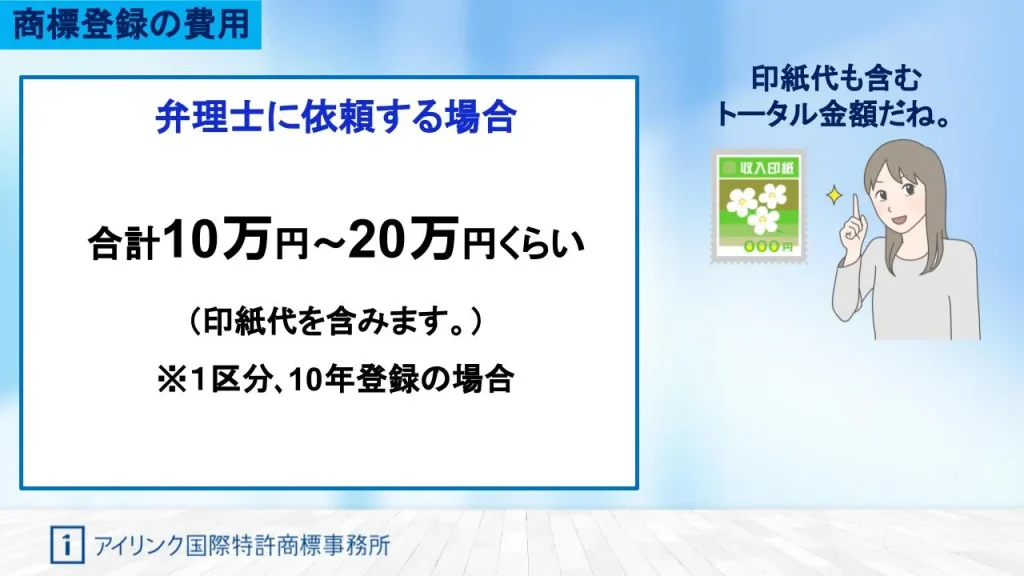

商標登録するには、国に「登録料」を納める必要があります。

これは、商標1件、1区分で5万円程度の印紙代となります。

意外と高いと思うかもしれませんが、これくらいの金額を取らなければ、あらゆる商標を先取りしてしまおうなどと考える悪い人が出てくるので、これくらいでちょうど良いのだと、個人的に思っています。

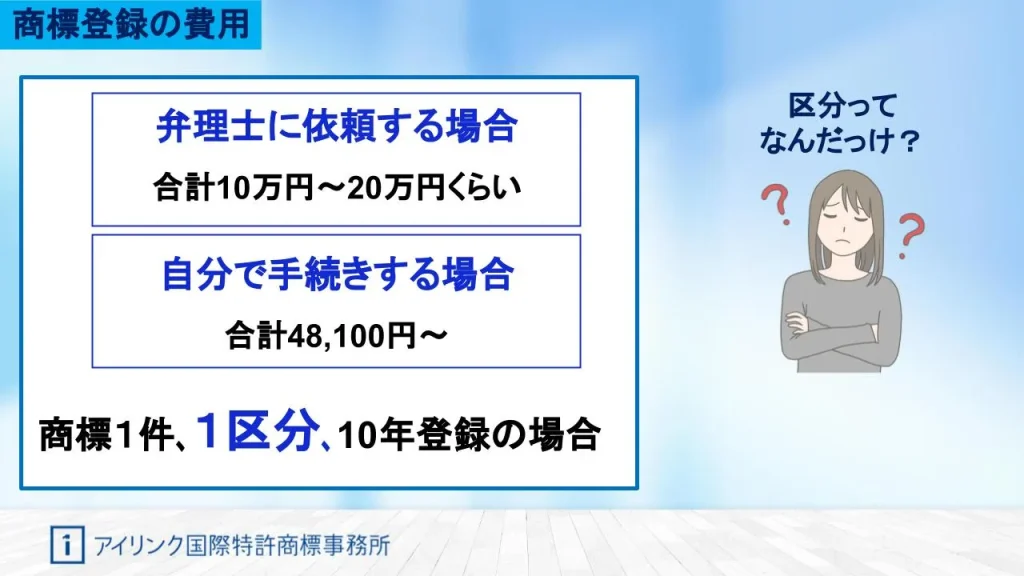

さて、先ほど5万円とお伝えした費用ですが、商標登録を弁理士に依頼する場合は、当然、これにプラスして弁理士の報酬がかかります。

事務所によって幅がありますが、概ね、商標1件1区分で、10万円から20万円程度かと思います。

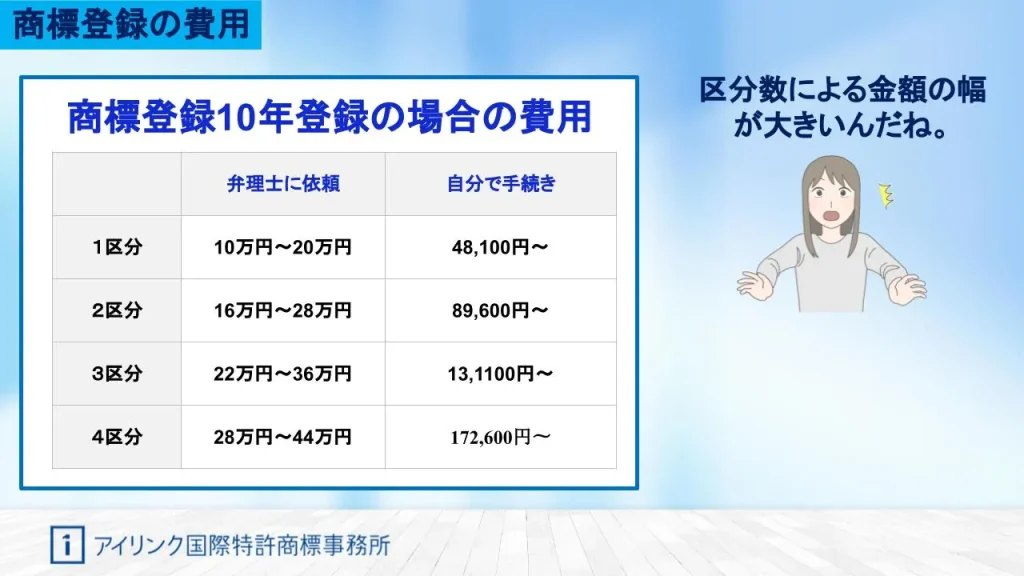

ここで、重要なことなのですが、商標登録にかかる費用は、区分というものにより増減します。

先ほどから、「1区分」という言葉が何度か出てきましたが、これは、商標を使う業種の広さだと思ってください。

これが、2区分、3区分と増えるごとに、印紙代だけでも4万円くらいずつ増えていいきます。結構増えますね。

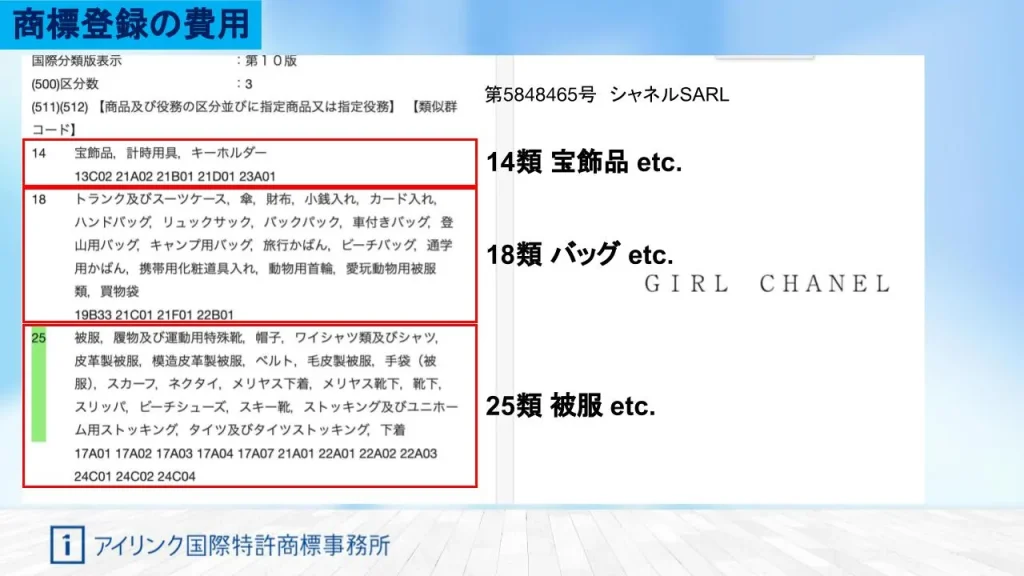

例えば、下の画像は、シャネルの商標です。

アパレルブランドの場合、衣類だけであれば第25類ですが、このように、バッグやジュエリーも扱う場合は、2区分目、3区分目も必要になります。

商標登録した方が良い商標とは?

さて、ここまで、商標というのは、案外たくさんあること、これらを全て商標登録しようと思うとかなりお金がかかることをご説明しました。

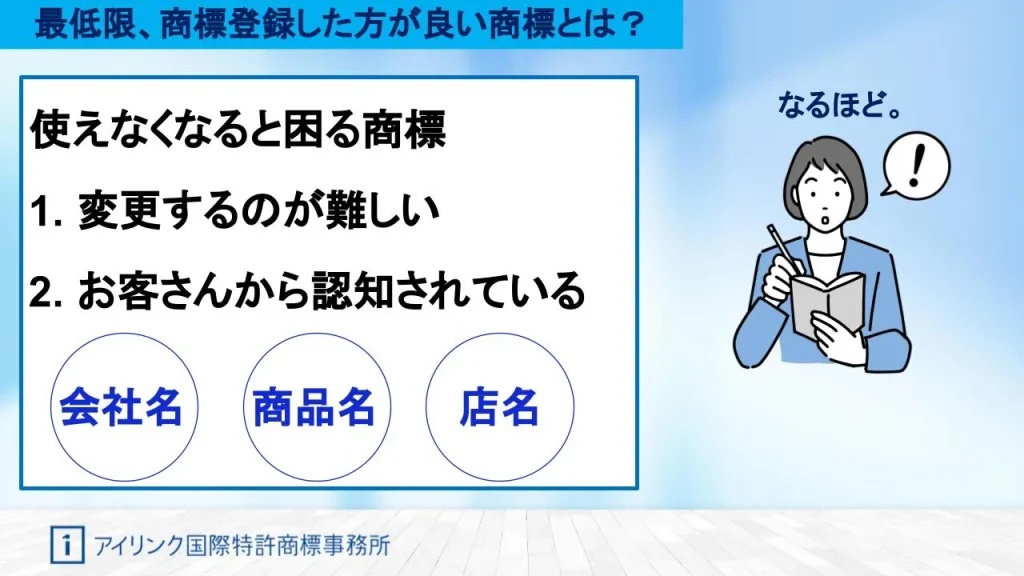

それでは、最低限、商標登録しなくてはならないのはどういう商標なのでしょうか?

これは、簡単にいうと、使えなくなると困る商標です。

もう少し細かく分けると、「変更するのが難しい商標」と「お客さんに認知されている商標」の2つかと思います。

例えば、会社名などは、変更することが難しい商標の代表だと思います。

また、一般的に、商品名は、変更することが難しいです。

なぜかというと、物理的に商品パッケージに印刷してしまっているため、これを変えるとなると大変だからです。

また、お客さんに認知されている商標の代表は、商品を販売している場合は商品のブランド名や商品名などがあります。

お店をしている場合は、店名が代表的かなと思います。

こうやって考えると、商品名というのは、変更することも難しく、なおかつお客さんにも認知されているため、非常に商標登録する価値が高いと言えます。

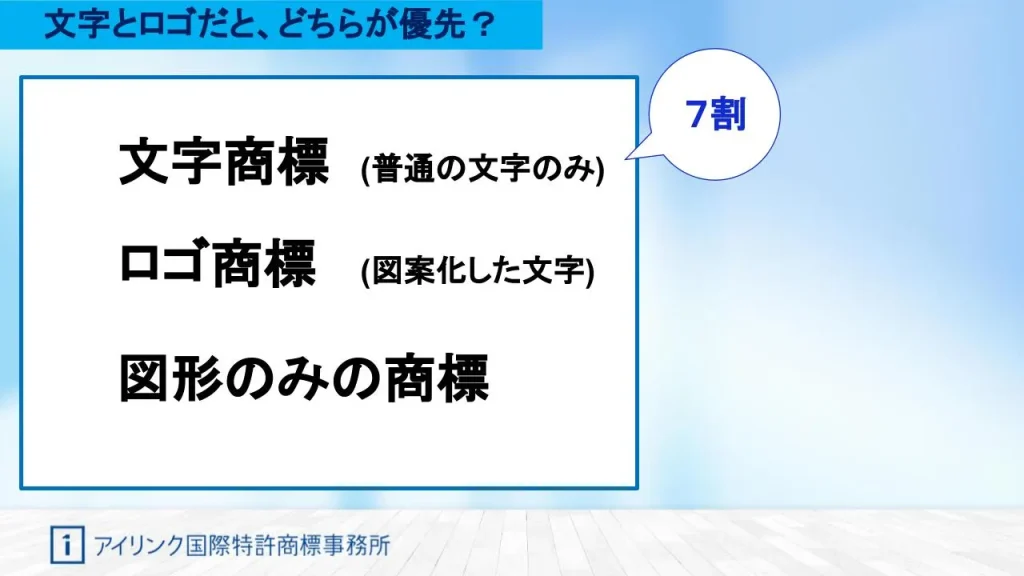

文字とロゴだとどちらが優先?

文字商標とロゴ商標の場合、あくまで一般論ですが、文字商標が優先なことが多いです。

もう一度、先ほどの、商標登録の種類を見てみましょう。

- 文字商標(普通の文字のみ)

- ロゴ商標(図案化した文字)

- 図形のみの商標

この3つの中では、文字商標が最も商標登録されている数が多いです。

日本では毎年15万件くらいの商標登録がされていますが、そのうち7割くらいは文字商標なんじゃないかと推測しています。

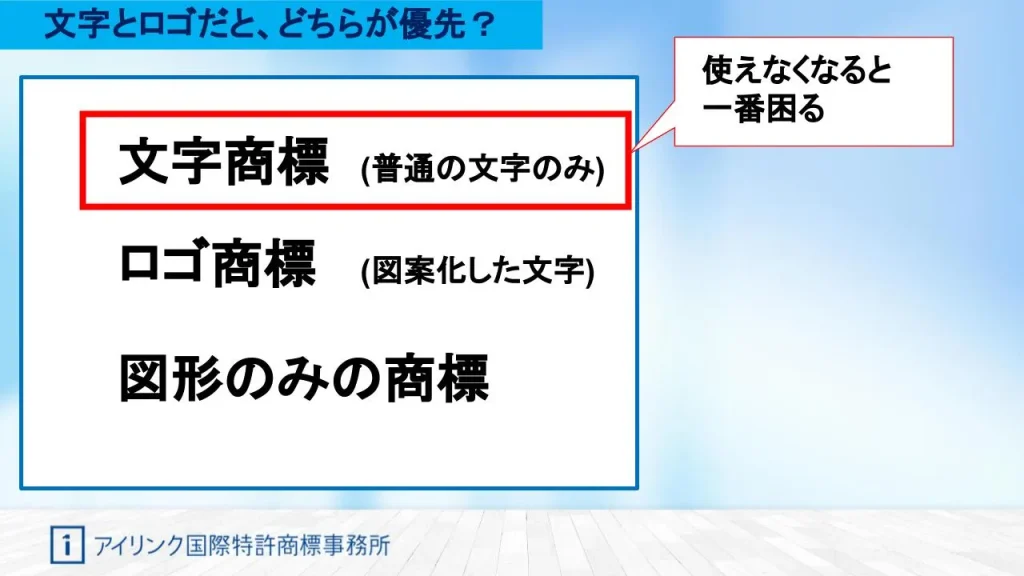

なぜ、ロゴ商標より文字商標が優先かというと、簡単にいうと、より、使えなくなると困るのは文字商標だからです。

下の画像ははお菓子メーカーのロッテのホームページです。

こういった商品のロゴマークって、とても大事ですけれど、将来変わるかもしれませんし、やはり、コアラのマーチという文字商標の方が大事なことが多いです。

引用:ロッテ公式ホームページ

なお、ロゴマークの商標登録については、過去の動画で、「ロゴマークの商標登録を絶対に失敗しない方法」というタイトルで詳しく解説していますので、こちらも併せてご覧ください。

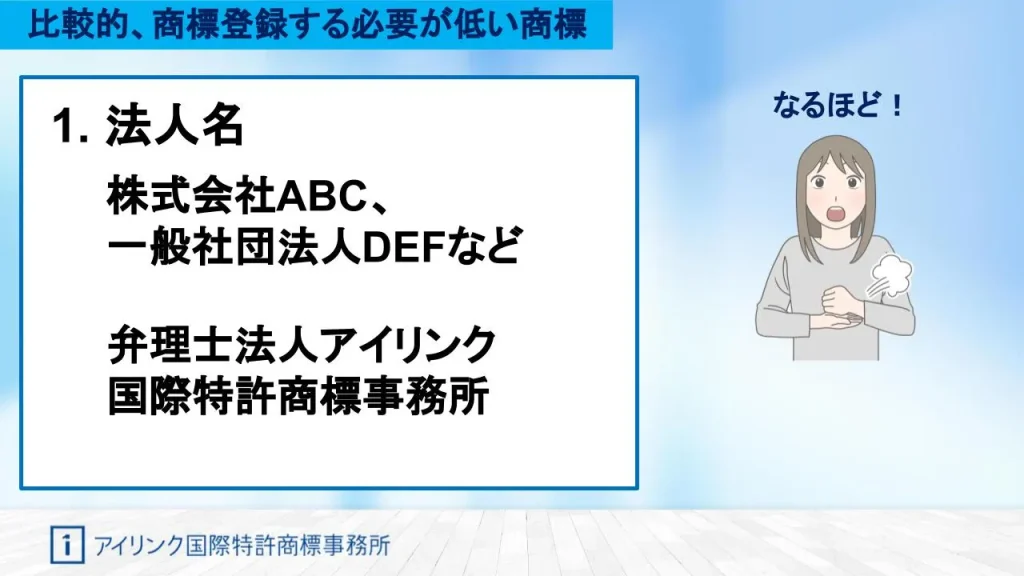

あまり商標登録する必要性が高くない商標

一方で、あまり商標登録する必要性が高くない商標というのもあります。

法人名(正式名称)

一つ目は、法人名です。

「あれ? 先ほど、会社名は変更するのが難しいから、商標登録する優先度が高いといっていなかったっけ?」と思った方、覚えていてくれて嬉しいです。

ここでいう法人名というのは、株式会社までついた、法人の正式名称です。

例えば、私の事務所の正式名称は、「弁理士法人アイリンク国際特許商標事務所」ですが、これは、フルネームは商標登録していません。

「アイリンク国際特許商標事務所」だけ商標登録しています。

これはなぜかというと、法人の正式名称は、例外的に、仮に誰かに似たような商標を登録されてしまったとしても、使い続ける権利があるためです。

ただし、使い続けられるといっても、登記された名前や、会社概要の名前は変更しなくて良いというだけで、大幅に使い方が制限されるので、会社名=ブランド名の会社さんは、商標登録するのがおすすめです。

この時、フルネームの株式会社ABCではなく、単にABCで商標登録する方が一般的です。

一般的な言葉

二つ目は、一般的な言葉です。

これは、正確にいうと、商標登録しなくていいというより、商標登録できません。

例えば、お菓子メーカーだとすると、チョコレート、アイスクリーム、ビスケットのような完全に辞書に載っているような言葉は当然商標登録できませんが、それだけでなく、抹茶ブルーベリーチョコレート、みたいに、材料を記載しただけに見えるような商標も商標登録できません。

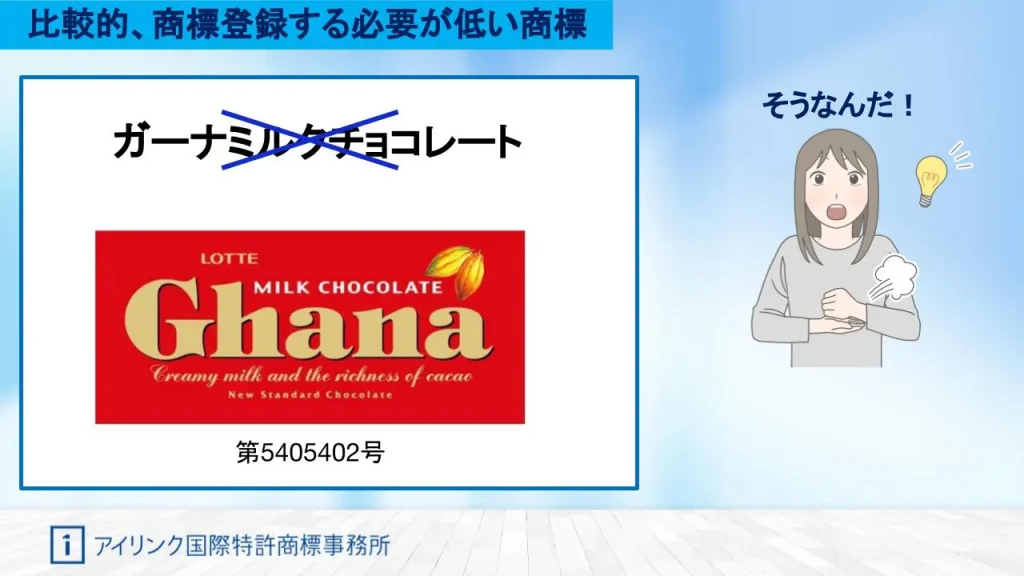

ロッテのガーナミルクチョコレートは有名ですが、ガーナというのが、カカオの産地ですので、普通の文字では商標登録になっていません。

下のように、パッケージに使っているロゴマークで商標登録されています。

さて、「商標登録する必要がない商標の説明が聞きたいのに、商標登録できない一般的な言葉について説明しても意味がないよ」と思うかもしれません。

ただ、これは、実は結構関係があります。

例えば、お菓子メーカーのように商品ラインナップが多い時に、予算の都合上、いちいち全部の商品名を商標登録はできないよ、と思った場合、このような「一般的な言葉」を使うのがおすすめです。

ロッテのガーナミルクチョコレートがそうであるように、一般的な言葉を商品名に使いつつも、パッケージデザインや商品コンセプトが優れていることによって売れている商品はたくさんあります。

ただし、一般的な言葉かそうでないかの境界線は非常に難しいので、注意が必要です。

例えば、幸福のチョコレート(第6401022号)、自然派ライフチョコレート(第6317184号)、ご褒美チョコレート登録5174458、恐竜パズルチョコレート登録6060389など、一見、割と普通なネーミングも、しっかり商標登録されています。

商標登録しないで使う場合は、地名や材料と普通名称を組み合わせた程度の、確実に一般的な言葉といえる商品名にしましょう。

外国で商標登録する

今までお話ししてきた商標登録の効力は、日本国内でしか及びません。

もし、外国でも商品を販売する場合は、外国でも商標登録する必要があります。

外国で商標登録する場合の費用は、もちろん国によっても依頼する弁理士によっても異なりますが、イメージ的に、1カ国あたり、同じ商標を日本で商標登録するのの2倍程度はかかるかな、と考えると、大きく外れないかと思います。

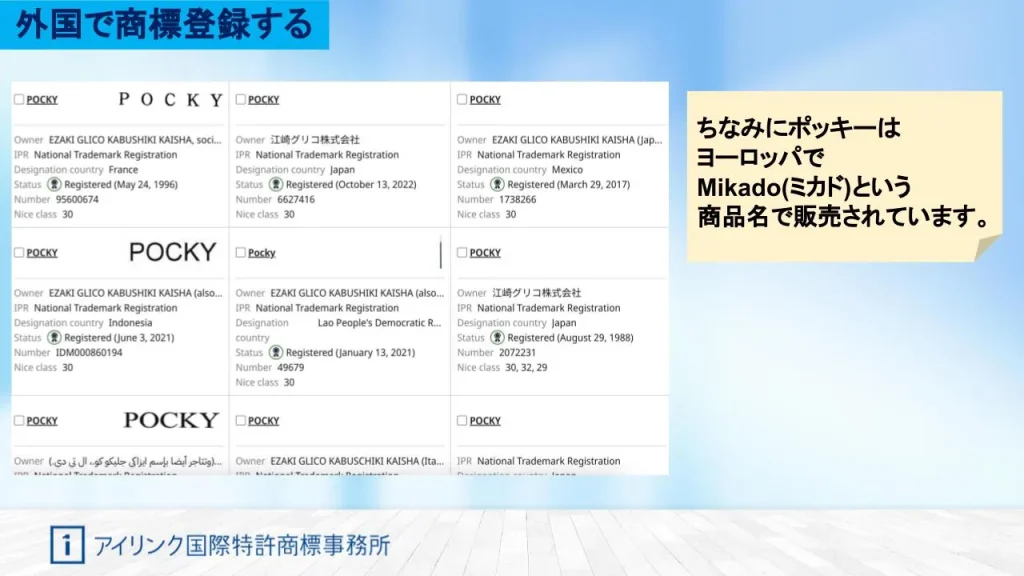

下の画像は、グリコのポッキーの世界各国での商標登録です。

左上から、フランス、ジャパン、メキシコ、インドネシア、リオデジャネイロ・・・その他たくさんの国で商標登録されています。

グリコは大企業ですが、現在では中小企業でも、外国での商標登録が必要な場合もあります。

むしろ、日本での商標登録より外国での商標登録の方が重要な場合すらあります。

そうすると、商標登録にかかるお金って本当にばかにならないので、よくわからないけれどとりあえず商標登録しておけば安心という考えは捨てて、どの商標をどの国で優先的に商標登録するか、本気で検討しなくてはなりません。

国内の商標登録の段階から外国も見据えた準備が必要になりますので、海外進出を考えている企業さんは、国際商標が得意な日本の弁理士に相談することをおすすめします。

この記事を読んで、商標について、理解が深まった一方、新たな疑問が湧いてきて、まだまだわからないことがあるよってかたもいらっしゃるかもしれません。

しかし、それは競合他社もみんな同じことです。

高品質な商品が溢れる世の中において、商標戦略は、紙一重で競合他社に勝って自社が生き残るための大きな武器になります。

アイリンクでは、これからの大変な時代を生き残るために必須な知的財産戦略について情報発信していますので、ぜひご覧ください。

この記事を動画で見たい方はYoutubeでも解説しています!

まとめ

今日の振り返りになります。

- 商標とは、それを見た人が「あの会社の商品だ」と分かってもらえる目印のことです。

- 商標登録をしなければ、その商標は将来的に使えなくなる可能性があります。

- 商標登録する必要性が高いのは、変更が難しい商標と、お客さんに認知されている商標です。

- 商標登録に費用をかけすぎないための方法として、一般的な言葉を使うのは有効です。

- 海外進出する場合は、外国での商標登録も含めてどの商標にお金を使うか決めましょう。

最後までお読み頂き、ありがとうございました。