近年の人工知能(AI)技術の発展に伴い、「AI関連発明」の出願が盛んになっています。

例えば、ディープラーニングを活用した予測モデル、エッジデバイスで動作するAI制御システム、IoTセンサとAIを連携させたサービスなどが典型です。

こうした「AI関連発明」は、大きな装置やシステムといった産業向けの発明だけでなく、身近な製品に関するものも多くあります。

みなさんが利用している顔認証システムなどは身近なAI関連発明の代表的なものでしょう。

AIが身近な製品に使用されるようになった分、これまで発明や特許にあまり携わった経験のない企業が発明をしたり、この発明が特許になるように申請(特許出願)をしたりする機会が増えました。

特許の制度とは「発明した人が新しい技術に基づいた発明を公開する代わりに、その人に一定期間の独占権を与えて、その『新しい技術に基づいた発明』を保護する制度」です。

これにより、今までなかった新しい技術よりなる発明が保護されます。

つまり、特許において「新しい」ことは非常に重要です。

ここで、一度「技術」と「発明」と「特許」について整理します。

まず、「技術」と「発明」と「特許」との関係では、「特許」の概念に「発明」が含まれ、「発明」の概念に「技術」が含まれます。

「技術」とは、ある目的を達成するための様々な知識やノウハウです。

「発明」とは、「技術」をもとに考えられた技術的思想(アイディア)であり、これまで解決できなかった課題を解決できる新しい技術的思想です。

「発明」は、まだ「アイデア」の状態ですので、第三者に勝手に使用される可能性があります。

そこで、「発明」を「出願(申請)」して「特許にしていいかどうか」という特許庁の審査を受け、通過したものだけが「特許」になります。

特許になると、一定の期間、出願した発明の独占権が発明をした人に与えられ、第三者が特許の内容を勝手に使用することはできません。

こうして、特許の制度では「新しい技術的思想(発明)」を保護しています。

AI関連技術は通常の製品や装置などに関する技術と異なり、目に見えない技術です。

そのため、「新しい」かどうかの判断が難しい技術分野です。

特にこれまで発明や特許にあまり携わった経験のない企業にとってはさらに判断が難しいといえるでしょう。

そこで、今回はAI関連技術における「発明が新しいものかどうか」という判断基準(新規性)を分かりやすく解説します。

具体的なNG例とOK例を挙げて解説し、その上で失敗しないためのポイントも解説します。

AI関連技術を扱っている企業様の今後の特許対策のお役に立てば幸いです。

AI関連特許における新規性とは?

みなさんが新しい技術を開発して「これは発明だ!特許になるかも!」と特許出願したとします。

前回の「【AI関連特許】取得で失敗しないために! 専門家がやさしく解説する発明該当性とは?」でもお話ししたように、特許出願をすると出願から3年以内に出願人からの「審査請求」を受けた後、特許庁による特許審査が行われます。

前々回の「【AI関連特許】取得で失敗しないために!出願動向と特許取得の要件&記載要件を徹底解説」でもお話ししたように、特許審査では、「特許にしてもいいかどうか」を判断するための審査を色々な面から以下のような要件に基づいて行います。

- 発明であること(特許法第29条第1項柱書)

- 産業上の利用可能性があること(特許法第29条第1項柱書)

- 新規性を有すること(特許法第29条第1項第1~3号)

- 進歩性を有すること(特許法第29条第2項)

- 先願であること(特許法第29条の2、第39条)

- 拡大先願に該当しないこと(特許法29条の2)

- 公序良俗を害する発明でないこと(特許法第32条)

前回の記事でお話しした最も基本となる「発明該当性」をクリアした発明は、その後の要件の審査を受けます。

特許は先ほどもお話ししたように「新しい」ことが大切なので、3つめの「この発明が新しいかどうか」という判断をする要件「新規性」が非常に重要となります。

一般的な新規性とは?

まずは、一般的な「新規性」について解説します。

「新規性」は、簡単に言えば「出願前にその発明が世の中に知られていなかった」ということを指します。

日本の特許法第29条第1項では、発明が「新規性がない」と判断される条件が次のように規定されています。

- 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明

- 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明

- 特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明

硬い表現で分かりにくいと思いますので、順番に例を挙げて解説します。

1.特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明

「特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明」の条件は、「公知」といわれます。

例えばテレビや新聞などで発表されると、誰でもその内容を知ることが可能です。

出願前にこのような発表があると「公知」と判断されます。

2.特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明

「特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明」の条件は、「公用」といわれます。

例えば、店舗で販売されている、工場見学などで製造工程を不特定の人が見学できる状態であると、誰でも発明の内容を知って同じように作ったり販売することが可能です。

出願前にこのような状態となっている場合は「公用」とみなされます。

ここで、おさえておきたいのは、誰かに実際に見られたかどうかは関係なく、見られる状態にしているだけで、「公用」とみなされる点です。

3.特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明

「特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明」の条件は、「刊行物記載」といわれます。

例えば、日本国内又は外国で公表された特許公報や研究論文、書籍、CD-ROMなどに掲載されている場合は公衆の誰もが知ろうと思えば知ることができ、利用することも可能です。

インターネット上で出願前に公開された文書も同様で公衆が利用可能です。

出願前にこのような状態となっている場合は「刊行物記載」に該当します。

一般的な新規性の具体例

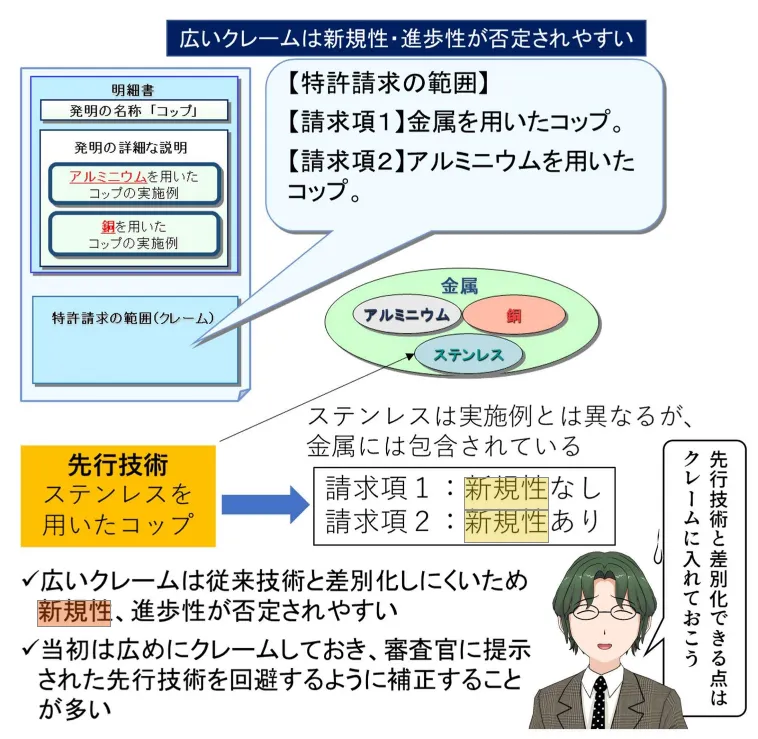

ここで一般的な新規性の分かりやすい図を示します。

)

引用:特許庁 漫画審査基準~AI・IoT編 特許審査へようこそ(https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/document/comic_ai_iot/01.pdf

)

この図に示すように、たとえば、既に「ステンレスのコップ」が広く世の中で知られていたとします。

その状態で「アルミニウムのコップ」という発明を出願した場合、ステンレス製コップとは材料が異なるため、新規性を有すると評価される可能性があります。

このように、出願時点で「先行技術」による同一の発明が存在しないことが「新規性」の前提です。

AI関連特許における新規性の特徴とは?

AI関連技術の分野では、従来の機械・装置技術とは少し異なる「新規性上の注意点」があります。

前々回の記事でも述べたようにAI関連技術においては、開発競争が激化しており、研究成果やアイデアが論文やプレプリント、ブログ、プロジェクトサイトなどで瞬時に公開されやすい傾向にあります。

そのため、「出願前に公知・刊行されるリスク」が非常に高いので、特に注意が必要です。

また、AI関連特許ならではの新規性についての注意点があります。

前回の記事で解説したように、AI関連特許における「発明該当性」の特徴は、ソフトウェア(AIそのもの(AIのロジックそのものの特許))とハードウェアが協働しているかどうかです。

これは、ソフトウェア単体では「自然法則を利用した技術的思想の創作性」を満たすことが難しい場合が多く、ソフトウェアとその処理を実施可能なハードウェアを結び付けることで「自然法則を利用した技術的思想の創作性」を満たすようにするためです。

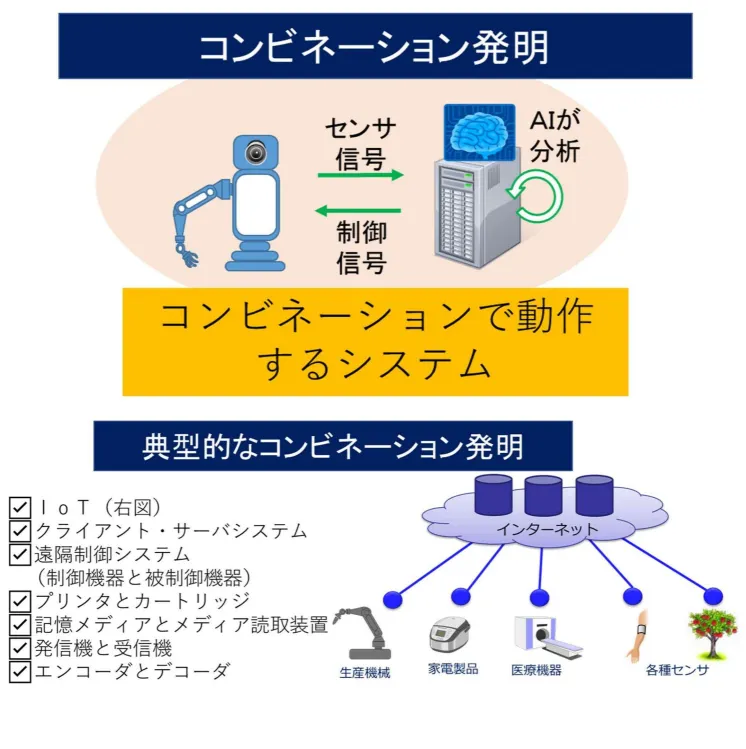

つまり、AI関連発明では「ソフトウェア」と「ハードウェア」を組み合わせた発明がほとんどといえます。

このように組み合わせた発明を「コンビネーション発明」といいます。

簡単な図を以下に示します。

引用:特許庁 漫画審査基準 ~AI・IoT編~新規性( https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/document/comic_ai_iot/03.pdf

)

この例では、センサーを持つロボットが、AIを内蔵するサーバーにセンサ信号を送り、サーバー内のAIが分析した上でロボットに制御信号を送って制御しています。

つまり、ソフトウェア(AI)とハードウェア(ロボット)が協働している「コンビネーション発明」です。

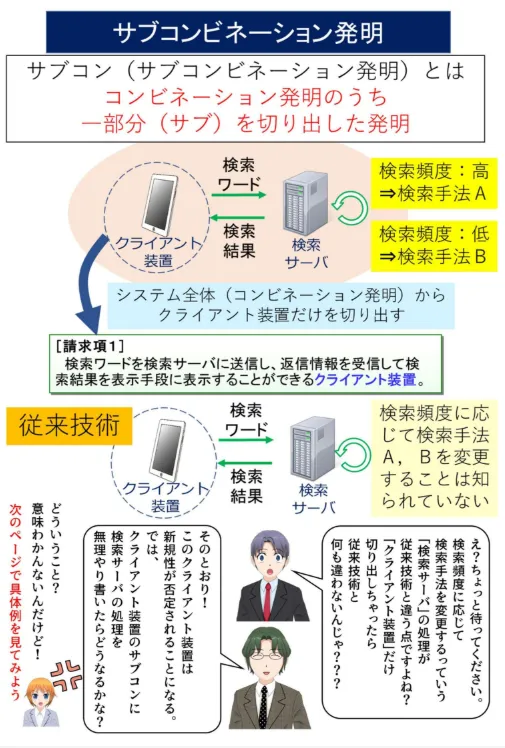

AI関連特許やIoT特許では、「コンビネーション発明」の他、「サブコンビネーション発明」もあります。

読んで字のごとく、「サブコンビネーション発明」は、「コンビネーション発明」の一部だけを切り出した発明です。

簡単な例を以下の図に示します。

引用:特許庁 漫画審査基準 ~AI・IoT編~新規性( https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/document/comic_ai_iot/03.pdf

)

図を見てわかるように、この例は「検索サーバー+クライアント装置」という構成をもっています。

すなわち、「サーバー側の処理」と「クライアント装置(例えば、ユーザが使用するPC端末)側の処理」が技術的に協働しているというコンビネーション発明です。

しかし、クライアント装置側のみを独立して出願する「サブコンビネーション発明」が、AI関連特許やIoT特許では戦略的に使用されることがあります。

「サブコンビネーション発明」を戦略的に使用する理由を以下に述べます。

この発明の肝は検索サーバー側が「検索頻度に応じて検索手法を変えること」で、その情報をクライアント装置に送って表示させています。

つまり、クライアント装置自体に新しい技術はなく、クライアント装置だけを切り出すと新規性があるとは言えません。

しかしながら、知財戦略としてAI関連特許やIoT特許ではクライアント装置だけを切り出すサブコンビネーション発明として出願されることがあります。

それは、特許には「全要素一致の原則(オールエレメントルール)」があるためです。

「全要素一致の原則」とは、特許の請求項に書かれている要素の全てを実施しなければ特許権を侵害しないというルールです。

そのため、サブコンビネーション発明として切り出して要素毎に特許出願し、要素毎に特許権を取得することがなされることがあります。

例えば、さきほどのコンビネーション発明のうち、検索サーバーだけを切りだして特許を取得したとします。

もし、他の検索サーバーのメーカーが同じ技術または同じような技術を使っていると特許侵害を訴えることができます。

しかし、さきほどのコンビネーション発明のうち、クライアント装置を切り出して出願すると、クライアント装置を含まない検索サーバーのメーカーに特許侵害を主張することができません。

そのため、変化球的な出願方法である「サブコンビネーション発明」の出願が戦略的に使用されるのです。

そのほか、サーバーが海外にある場合、サーバーで出願しても特許権行使が難しいというAI関連やIoT特許ならではの事情もあります。このような場合、国内にあるクライアント装置に対して特許権侵害を主張することが効果的になります。

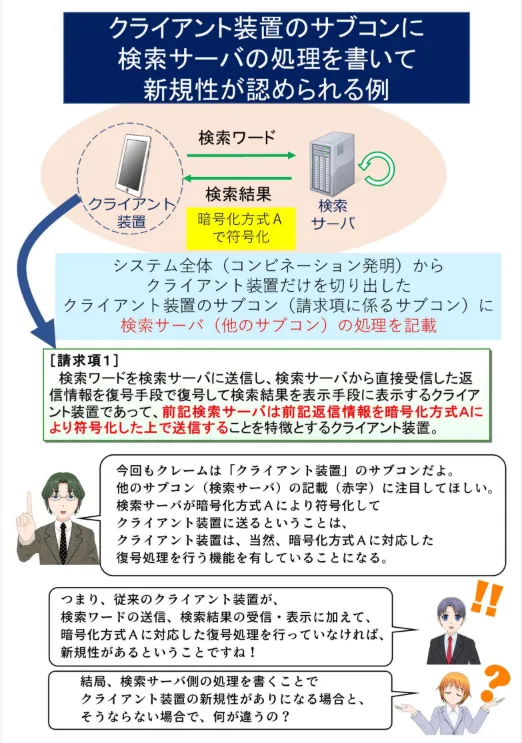

このような事情で、サブコンビネーション発明として出願したいが、サブとして切り出されるクライアント装置には特徴がない場合、どうすればいいのでしょう。

例えば、検索サーバーの処理だけを追記して、処理等に何ら特徴のないクライアント装置として出願した場合、クライアント装置自体に新しい技術がなく新規性が認められません。

そこで、クライアント装置の機能や処理を再度見てみましょう。

本発明では検索サーバーとクライアント装置間で信号を送受信するため、当然のことながら圧縮をかけたり暗号化したりすることになるでしょう。

そのため、例えば暗号化の部分を盛り込むことが考えられます。

これを以下の図で解説します。

引用:特許庁 漫画審査基準 ~AI・IoT編~新規性( https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/document/comic_ai_iot/03.pdf

)

この図に示すように、サーバー側が情報を暗号化方式Aで送っている場合、クライアント装置は暗号化された検索結果を復号する特定の手段を持つこととなるため、クライアント装置自体の新規性も表せます。

当業者にとっては当たり前のことですが、こういう観点がAI関連特許やIoT特許には必要です。

以上を踏まえると、AI関連発明においては「出願前公開(公知・刊行)リスク」「ソフトウェアとハードウェアの協働性」「サブコンビネーション戦略とその限界」を考慮し、出願を行うことが非常に重要です。

次に具体例を見てみましょう。

AI関連特許|新規性がOK・NGの例

質問です。

下記のような発明の請求項1には新規性はあるのでしょうか?

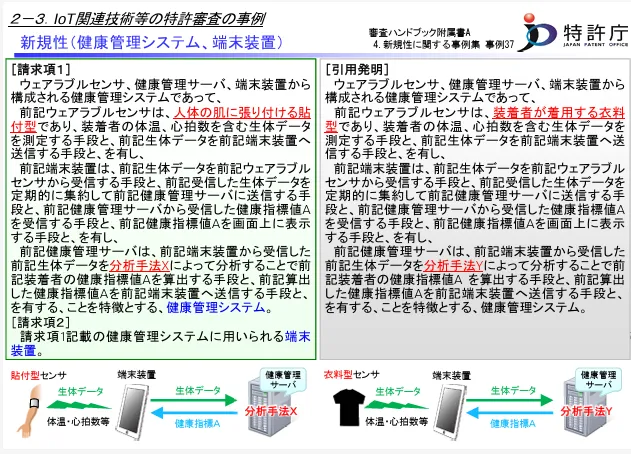

引用:特許庁 漫画審査基準 ~AI・IoT編~新規性( https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/document/comic_ai_iot/03.pdf )

答えは、新規性ありです。

まず、請求項1は「ウェアラブルセンサーが人体の肌に貼り付ける貼り付け型」であることが引用例とは異なり、新規性があるといえます。

また、サーバーの分析方法が異なることから新規性があるといえます。

次に、NG例とそれを改良したOK例を示します。

AI関連特許|新規性がNGの例

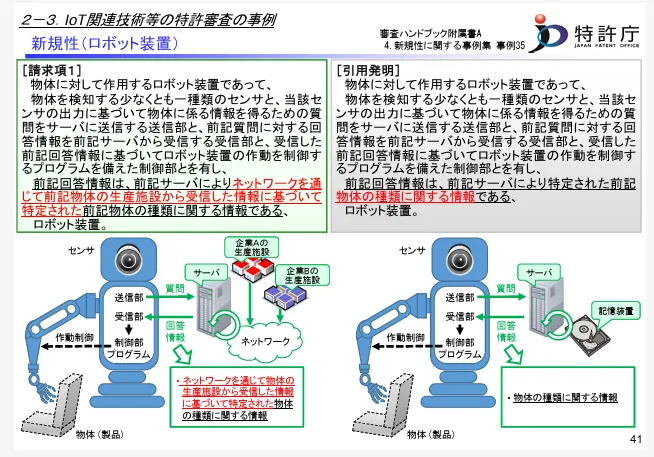

下に示す発明は、新規性を満たしていないので新規性がNGとなります。

引用:特許庁調整課審査基準室 IoT関連技術の審査基準等について~IoT、AI、3Dプリンティング技術等に対する審査基準・審査ハンドブックの適用について(https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/document/iot_shinsa/all.pdf

)

どういうことか見ていきましょう。

請求項1のロボット装置では、サーバーが生産施設からネットワークを介して収集した情報がサーバーからネットワークを通じてロボットに送られてきています。

つまり、データの出所は生産施設ではあるものの、サーバーがロボットに送っている情報は、「物体の種類」に関する情報です。

一方の引用例では、サーバーに既に記憶されている情報から引き出した「物体の種類」に関する情報をサーバーからネットワークを通じてロボットに送っています。

つまり、生産施設から得た情報あるいはすでに記憶されている情報と出所が異なるものの、送信される情報の種類が「物体の情報」という点では同じです。

そのため、新規性があるとは言えません。

この例からわかるように、技術構成上「何を・どう扱うか」という特徴が先行技術と同一であると、新規性を否定される可能性があります。

では、どのように修正すれば新規性がOKになるのでしょう。

AI関連特許|新規性がOKの例

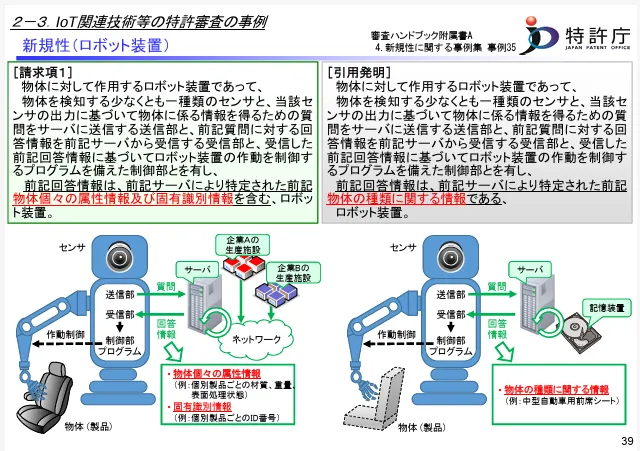

この発明ならではのポイントをもう少し掘り下げてみましょう。

引用:特許庁調整課審査基準室 IoT関連技術の審査基準等について~IoT、AI、3Dプリンティング技術等に対する審査基準・審査ハンドブックの適用について(https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/document/iot_shinsa/all.pdf

)

上記のように情報部分にこの発明ならではの事項を盛り込むことで新規性を担保できます。

この発明で、実は、他の企業の生産拠点から情報を得るのは「物体個々の属性情報」や「固体識別情報」が必要だったためだと仮定します。

すると、引用例との違いは明確です。

引用例の従来の方法では物体の種類しか分からなかったのに対し、本発明では例えば「その物体が何に使われるか(属性情報:例では車用)」「その物体の製造ナンバーなど(固体識別情報)」と1つの製品を特定できる情報がロボットに送られています。

つまり、従来の方法では製品の種類は特定できても個々の製品そのものは特定できなかったため、新規性があるといえます。

当業者にとっては、「属性情報」や「固体識別情報」は「物体の情報」の中に含まれる情報かもしれません。

しかしながら、その細かい分類が発明の肝になることもあります。

出願する際には、このように「従来技術では扱われていない具体的な情報・処理・構成」を明確に記載しておくことがポイントです。

AI関連特許の新規性で失敗しないために

AI関連特許の新規性で失敗しないためには、以下のような項目に注意することが必要です。

- ソフトウェア+ハードウェアの協働構成でコンビネーション発明として発明をとらえる

- サブコンビネーション発明も検討する

- 出願前に情報が公開されていないか確認する

順番に解説します。

ソフトウェア+ハードウェアの協働構成でコンビネーション発明として発明をとらえる

まず、AI関連特許で失敗しないためには、AIそのもの(AIのロジックそのものの特許)となるアルゴリズムやプログラムがハードウェア(装置など)と協働していなければなりません。

そのため、協働するコンビネーション発明としての出願が最もいい方法です。

例えば、特定のセンサー構成(センサー入力)+AI処理+制御装置(制御出力)という一連の装置構成を請求項に含めるといった方法です。

さらに望ましくは、AIの中でどのような処理をしているのか具体的な方法が述べられているといいと思います。

サブコンビネーション発明も検討する

サーバー+クライアント装置+通信などを持つ発明で、サーバーの処理に特徴があるとしましょう。

そして、サーバーの処理の内容が他のサーバーメーカーの特許と同じ若しくは酷似していたとしましょう。

この発明を「サーバー」として出願すると、他社の「サーバー」の特許を理由に新規性がNGとなる可能性が非常に高くなります。

こういう場合は、サーバーメーカーが特許を取得していない「クライアント装置」を切り出してサブコンビネーション発明として出願する方法も有効です。

ただし、切り出されたサブになるもの(ここではクライアント装置)にコンビネーションとしての特徴を盛り込み、サブ自体にも新規性を持たせるようにしましょう。

「クライアント装置」だけを請求項にしても、クライアント装置に特段新しい技術がなければ新規性がNGとなる可能性があります。

例えば、クライアント装置にAI処理として特徴があれば、サブコンビネーション発明として出願するのが有効です。

また、サーバー側にAI処理として特徴があるとしても、サーバー側との信号のやりとり等の処理に特徴があれば、その特徴ある処理を盛り込んだクライアント装置を、サブコンビネーション発明として出願するのも有効です。

出願前に情報が公開されていないか確認する

AI関連技術の開発競争はどんどん激しくなっています。

その技術の性質からも、研究成果やアイデアが、研究論文・プレプリント・学会発表・社内レポート・オープンソースプロジェクト・仕様書・技術ブログなどで瞬時に公開されやすい傾向にあります。

そのため、出願予定の発明内容と近しいものが公開・実施されていないか事前に調査しましょう。

まとめ

今回は、AI関連特許の新規性について解説してきました。

AI関連特許には、一般的な特許とは異なる特徴があります。

- 出願前に公知・刊行されるリスクが非常に高い

- コンビネーション発明とサブコンビネーション発明がある

新規性を満たすためには、「公知・刊行」に十分注意し、社内での研究論文・プレプリント・学会発表・社内レポート・オープンソースプロジェクト・仕様書・技術ブログの扱いを社員それぞれに徹底する必要があります。

日々進歩するAI関連技術の特性もあり、研究成果をコミュニティや技術ブログで発信してしまい公知になるケースが見られますので十分注意しましょう。

また、AI関連特許はソフトウェア(AIそのもの(AIのロジックそのものの特許))とハードウェアが協働しているものがほとんどです。

協働したシステムや装置としてコンビネーション発明で出願するのが一番いい方法です。

しかしながら、諸々の事情で、戦略的にサブコンビネーション発明で出願するケースもあります。

サブコンビネーション発明として出願する場合には、サブとして切り出した構成にコンビネーション発明の特徴を盛り込むとともに、サブとして切り出した構成にも新たな技術的な特徴を盛り込むことがより有効です。

コンビネーション発明の特徴に付随する技術的な特徴を盛り込むのがおすすめです。

今後、AIモデルの生成やデータセットの活用、クラウドサービス構成など、新たな発明形態が増えていく中で、「新規性」の取り扱いは、より高度化・細分化する可能性があります。

この変化に対応できるよう、今のうちに「AI関連特許における新規性の基本」を学び、自社技術や研究成果の知財戦略に役立てましょう。

AI関連技術はまだ新しい技術です。

特許庁からも審査の指針などが随時発表されていますが、特許出願やその後の特許審査についてまだまだ不確定な要素が多々あります。

もちろん、ご自身の企業で出願したり審査の対応をすることも可能です。

しかしながら、まだ不確定な要素が多い分野ですので、出願前に弁理士などの専門家へ相談することをおすすめします。

最後までお読みいただきありがとうございました。