AI関連技術の進化はめざましく、医療、製造、金融、エネルギーなど幅広い分野で活用が進んでいます。

さらに近年では、AI関連技術は、産業用だけでなく一般ユーザー向けにも使用されるようになってきました。

その分、色々な企業にAI関連技術に関する特許を取得するチャンスが増えました。

しかし、AI関連技術は通常の製品や装置などに関する技術と異なり、目に見えない技術です。

その分、最初のハードルである「開発したAI関連技術が、そもそも特許法上の発明に当たるのか」という点をクリアするのが難しいといえるでしょう。

そこで、今回は、AI関連技術における「特許法上の発明にあたるのか」という判断基準(発明該当性)を分かりやすく解説します。

具体的なNG例とOK例を挙げて解説し、その上で失敗しないためのポイントも解説します。

AI関連技術を扱っている企業様の今後の特許対策のお役に立てば幸いです。

AI関連特許における発明該当性とは?

みなさんが「特許を取りたい!」と特許出願(特許申請)をしたとしましょう。

特許出願をすると出願から3年以内に出願人からの「審査請求」を受けた後、特許庁による特許審査が行われます。

特許審査では、色々な面から「特許にしてもいいかどうか」を判断するための審査を行います。

その中で最も基本となるのが「発明該当性」です。

「発明該当性」は、特許出願の内容(アイデアや技術的手段)が特許法上の発明に該当するかどうかを判断するものです。

新規性(新しさ)、進歩性(既存の技術からの創作の大きさ)という要件を満たす前に、そもそも特許出願の内容(アイデアや技術的手段)が「発明」でなければ「特許」にはなりません。

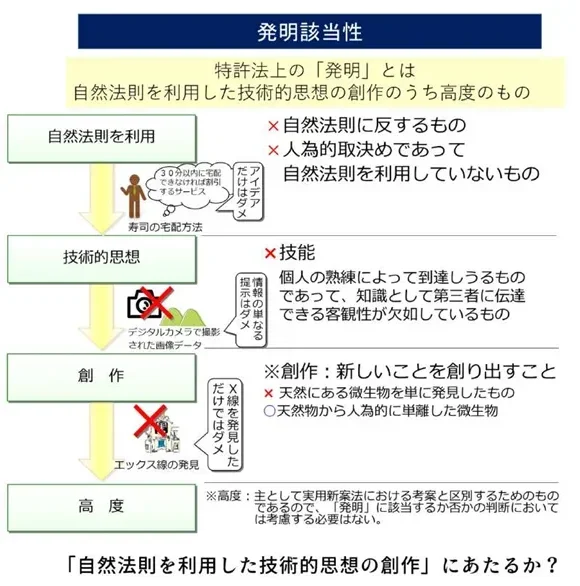

一般的な発明該当性とは?

まずは、一般的な発明該当性について解説します。

前回の記事「【AI関連特許】取得で失敗しないために!出願動向と特許取得の要件&記載要件を徹底解説」で解説したように、特許法2条1項において「発明」は、以下の要件を満たしたものと定義されています。

- 自然法則の利用

- 技術的思想

- 創作であること

- 高度のものであること

簡単な図で示すと図1のようになります。

図1

引用:漫画審査基準 ~AI・IoT編~ 発明該当性 https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/document/comic_ai_iot/02.pdf

つまり、発明該当性とは、「自然法則を利用した技術的思想の創作(のうち高度なもの)」であるか検討し、発明に該当するかどうかを判断する審査基準です。

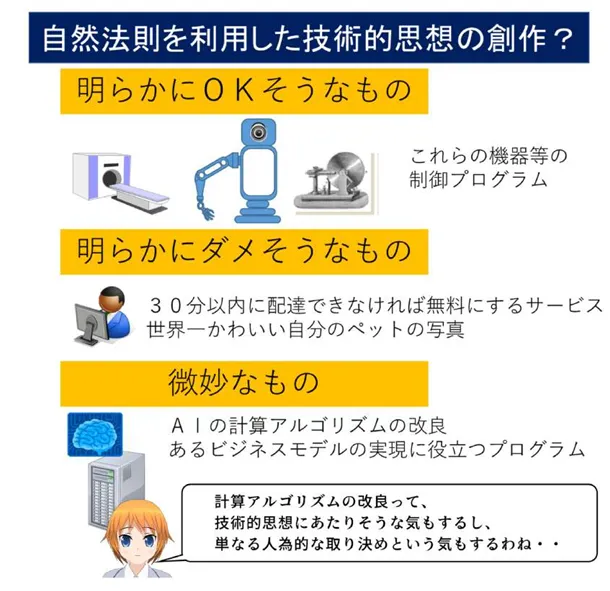

AI関連特許における発明該当性の特徴とは?

一般的な装置や機器など目に見えてわかるものは、みなさんでも発明該当性を比較的判断しやすいといえるでしょう。

たとえば、エンジンの燃焼効率を高める仕組みや、通信速度を改善する方法などは「自然法則を利用した技術的思想の創作」であり、典型的な発明です。

しかしながら、AI関連技術では、必ずしも物理的な装置や自然法則が前面に出てくるとは限りません。

そのため、発明該当性の判断が難しいといえます。

次に、みなさんも知りたいIoT技術に絡めた具体例を使って発明該当性の簡単な例を示します。

図2

引用:漫画審査基準 ~AI・IoT編~ 発明該当性 https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/document/comic_ai_iot/02.pdf

先ほども述べたように、「自然法則を利用した技術的思想の創作」でなくては発明に該当しません。

2番目の「30分以内に配達できなければ無料にするサービス」は人為的な取り決めです。

「世界一かわいい自分のペットの写真」は個人の感覚であり、知識として第三者に伝達できる客観性がある技能とはいえません。

これらは、「自然法則を利用」していないため、発明に該当しないと判断されます。

要するに、誰がやっても、ある事象からほぼ同様な結論に至るようなることが、発明の要件として求められます。

これに対し、機器などを制御する「プログラム」は、自然法則を利用しており、技術的思想でもあるので発明に該当すると判断されます。

ここで問題なのが「アルゴリズム自体やプログラム自体」が発明に該当するかどうかです。

アルゴリズムは「問題を解決するための計算や処理の手順」であり、技術的思想に基づいていても、人為的な取り決めと解釈される場合もあります。

プログラムも「コンピュータに特定の処理をさせるための指示」であり、技術的思想に基づいていても、演算式の組み合わせと判断されやすいです。

そのため、AI関連技術の特許出願の内容は「微妙なもの」にあたる場合が多いといえます。

では、どうすれば「AI関連技術の特許出願」が「発明に該当する」と判断されるのでしょう。

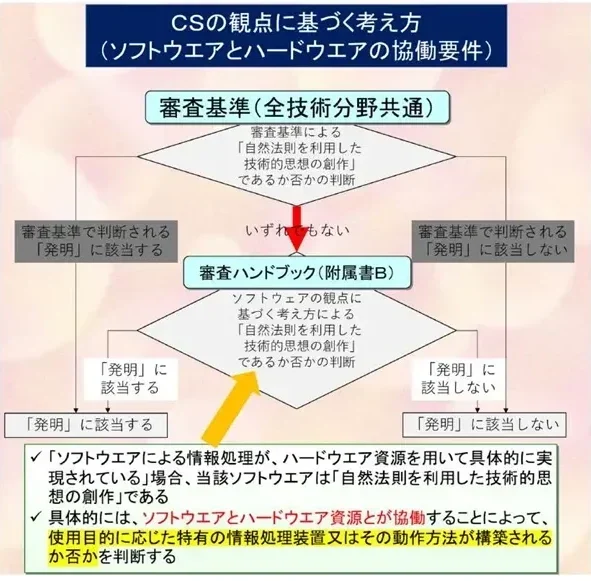

AI関連特許の審査において特に重要なのは、ソフトウェアが、ハードウェアと協働しているかどうかです。

ソフトウェアにあたるAIそのものの技術の中には、ロジック(物事を筋道立てて考える方法)やアルゴリズム(問題を解決するための計算や処理の手順)、プログラム(コンピュータに特定の処理をさせるための指示)などがあります。

AIのロジックなどを工夫するだけで発明該当性を満たすのは難しいですが、AIのロジックがハードウェアにあたる何かしらの装置と連携して技術的な効果を生み出す場合には「発明」として認められる可能性が高まります。

図3として、この考え方をわかりやすくまとめた図を示します。

図3

引用:漫画審査基準 ~AI・IoT編~ 発明該当性 https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/document/comic_ai_iot/02.pdf

具体例としては、以下のような例が考えられます。

NG例:ニューラルネットワークの重み更新方法そのもの(数学的処理のみ)

OK例:カメラから取得した画像をAIが解析し、自動車の走行制御に反映させるシステム

つまり、特許出願が、ソフトウェアにあたるAIそのものの「単なる数学的処理」のみである場合は自然法則を利用しているとはいえず、発明に該当しません。

その一方で、AIが実際の機械やシステム(ハードウェア)と協働し、具体的な技術的効果を生み出す場合には、発明該当性が認められやすくなります。

ただし、実際の機械やシステム(ハードウェア)と協働している点を明確に特許の書類に記載する必要があります。

これは、最近は、その点が明確に記載されていないとして、発明該当性がないとされることも多くなってきているためです。

よろしければ、以下の記事も参考にしてください。

AI関連特許|発明該当性がNGの例

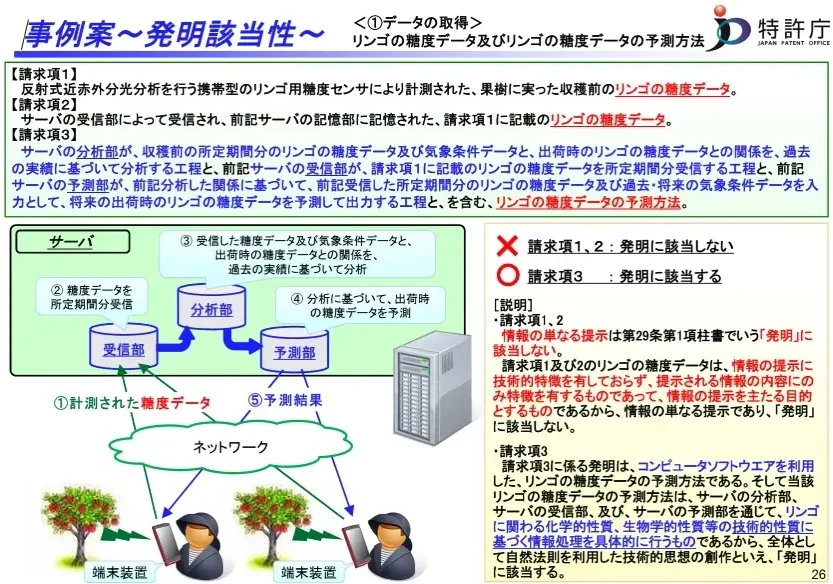

AI関連特許における発明該当性のイメージがつかめたところで、特許庁の資料に基づいて、AI関連特許における「発明該当性がNGの例」を解説します。

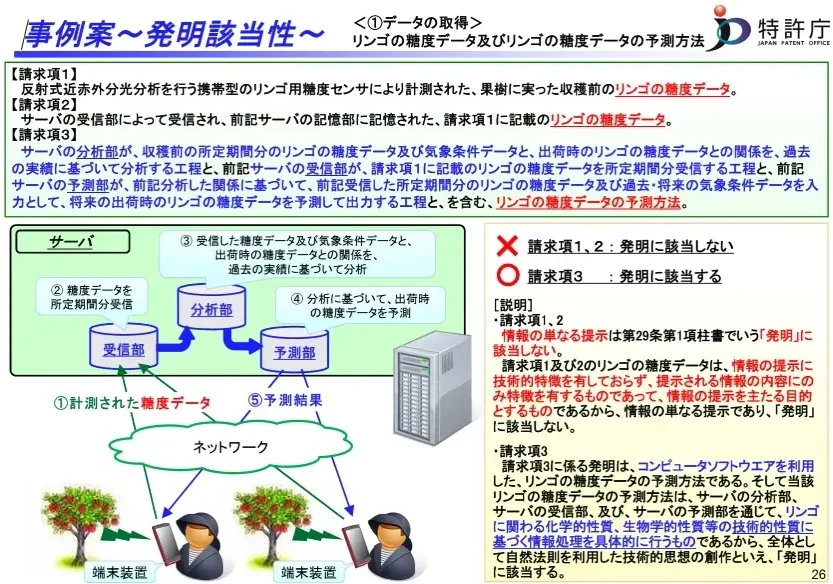

図4

引用:IoT関連技術等に関する事例の充実化について

https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/kijun_wg/document/11-shiryou/02.pdf

こちらの「リンゴの糖度」の出願では、請求項1と請求項2が発明に該当しないとされています。

なぜ、NGなのでしょう。

請求項1と請求項2を見てみると、「計測されたデータ」「サーバーに記憶されたデータ」になっています。

請求項1の「計測されたデータ」は単なるデータであり、何も処理していないため自然法則を利用した技術的思想とはいえず、発明に該当しません。

請求項2の「サーバーに記憶されたデータ」は、データをサーバーに保存する際に何かしら演算をおこなっている可能性はあるものの、そこに技術的な特徴はありません。

演算処理をおこなっていても技術的特徴がなく、「単なる数学的処理」のみである場合は自然法則を利用しているとはいえず、発明に該当しません。

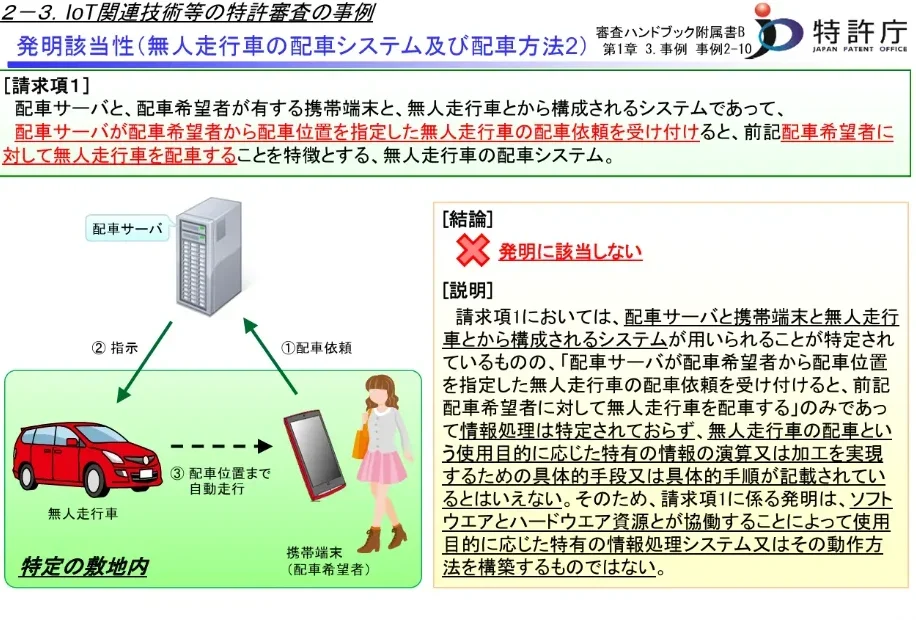

他の例も見てみましょう。

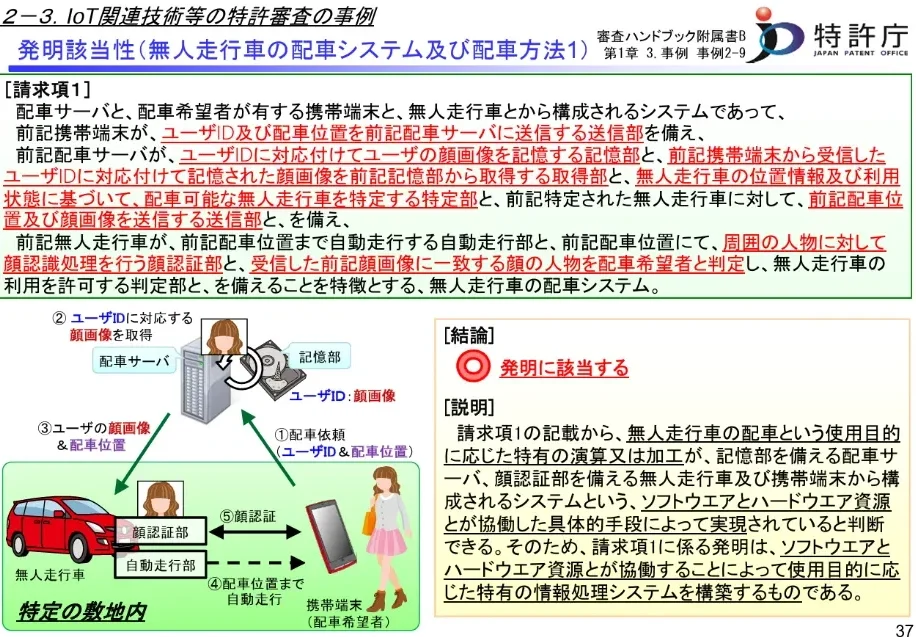

図5

引用:IoT関連技術の審査基準等について~IoT、AI、3Dプリンティング技術等に対する審査基準・審査ハンドブックの適用について~平成30年6月特許庁調整課審査基準室https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/document/comic_ai_iot/02.pdf

この資料では「無人走行車の配車システム及び配車方法2(IoT関連技術)」が発明該当性を満たさないNG例として紹介されています。

なぜNGなのでしょう。

この例では依頼者から依頼を受けたサーバーが無人走行車を配車しています。

しかしながら、依頼を受けて配車する具体的な手段や具体的な手順が全く記載されていません。

つまり、サーバーを制御するソフトウェアの特徴が全く記載されていません。

こちらの例では、サーバー内のソフトウェアとサーバーが協働しているということも可能です。

しかしながら、ソフトウェアの技術的な特徴が記載されておらず、数学的な処理の域を出ません。

そのため、発明に該当しません。

このように「ビジネス上の方法を一般的なソフトウェアに単純に置き換えただけ」では、発明とみなされないので注意が必要です。

要するに、それを実現するための具体的な手段の記載がないと、単なる願望になり、発明とみなされないのです。

AI関連特許|発明該当性がOKの例

では、AI関連発明で発明該当性がOKの例とはどのような出願なのでしょう。

さきほどの「リンゴの糖度」の出願の中で請求項3は発明に該当するとされています。

図6

引用:IoT関連技術等に関する事例の充実化について

https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/kijun_wg/document/11-shiryou/02.pdf

請求項3では、「リンゴの糖度データの予測方法」となっています。

請求項3には、サーバーでおこなっている処理が具体的に記載されており、サーバー内のソフトウェアとハードウェア(サーバー)が協働していると分かるため発明に該当するとされています。

他の例も見てみましょう。

図7

引用:IoT関連技術の審査基準等について~IoT、AI、3Dプリンティング技術等に対する審査基準・審査ハンドブックの適用について~平成30年6月特許庁調整課審査基準室

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/document/comic_ai_iot/02.pdf

この例では、先ほどの例とは異なり、無人走行車を配車するための方法が記載されています。

具体的には、

- ユーザIDに対応付けてユーザの顔画像を記憶する記憶部

- 前記携帯端末から受信したユーザIDに対応付けて記憶された顔画像を前記記憶部から取得する取得部

- 無人走行車の位置情報及び利用状態に基づいて、配車可能な無人走行車を特定する特定部

と記載されており、サーバーに特有の処理をおこなわせることが明らかです。

この構成から、単なる数学的処理ではなく目的をもった処理をするソフトウェアがハードウェアであるサーバーを制御しているといえるでしょう。

すなわち、ソフトウェアとハードウェアが協働していることとなり発明に該当します。

さらには、「記憶部を備える配車サーバ」「顔認証部を備える無人走行車及び携帯端末から構成されるシステム」と記載されています。

目的をもった処理をするソフトウェアとサーバー(ハードウェア)が協働する上、他の機器も制御しているということです。

すなわち、ソフトウェアと複数種のハードウェアが協働しており、この点も発明該当性を満たす点です。

AI関連特許の発明該当性で失敗しないために

AI関連特許を取得するためには、まずは発明該当性を満たさなければなりません。

そのためには、以下のポイントを押さえることが重要です。

- ハードウェアとの協働を強調する

- 具体的な処理を明示する

- ビジネスモデル特許との違いを理解する

順番に解説します。

1.ハードウェアとの協働を強調する

AI関連技術の特許を取得するためには、ソフトウェアにあたるAIとハードウェアにあたる装置や機器が協働していることが重要です。

出願の際に提出する明細書には、AIと装置などが協働していることが分かるような請求項を作りましょう。

例を挙げて解説します。

閾値の生成方法に特徴がある顔認識をするAIを開発したとしましょう。

この場合、AIの処理は単なる数式処理ではなく、具体的な技術的特徴を備えた処理であるため、発明に該当する可能性があります。

ただし、AI単体が特許として認められるには、高度な技術的特徴や新しい技術的特徴などが必要です。

AI関連技術の進歩がめざましい現代では「誰も知らないようなAI」を開発することは中々難しいでしょう。

そのため、AI関連技術とはいっても、一般的には、既にあるAIを活用して、そのAIとハードウェアとが協働する発明が多いです。

このような場合に、ソフトウェアにあたるAIとハードウェアにあたる装置や機器が協働していることが分かる請求項を作ることが重要です。

例えば、「閾値の生成方法に特徴がある顔認識をするAIと、このAIを搭載したカメラと、カメラで撮影した画像に対するAIの顔認識結果で警告を出す防犯システム」などとすれば、AIとハードウェアが協働していることがわかります。

ちなみに、この発明の場合、ある閾値を満たす顔の場合に警告が出されるようになり、無駄なく警告が出されるようになります。

このようにAIの技術的特徴と他の装置を組み合わせて協働させる請求項は、発明に該当すると判断される可能性が高いため必須です。

2.AIに何をさせているのか具体的に明示する

AI関連特許を取得するには、AI単体の発明該当性も必要です。

そのため、AIに何をさせているのかを具体的に明示する必要があります。

「何を解決する技術なのか」「その結果どのような効果が得られるのか」を考え、請求項の中に具体的な処理方法などを明示するようにしましょう。

先ほどの閾値の生成方法に特徴があるAIが、「年齢を重ねた人物に対する顔認証に使うもので、年齢を重ねても同一人物と判断できることを目的としている」とします。

この場合、AIがなにをするか、「過去のデータから同一人物のデータを収集する」「その人物の古いデータと新しいデータから加齢による変化を推測する」「推測したデータから閾値を生成する」「取得した画像のデータを閾値と比較して同一人物かどうかを判断する」など具体的な手段を記載すれば、AIそのものが発明に該当する可能性が高くなります。

先ほども述べたように、AI単体で特許を取得するのはかなり困難なため、ハードウェアである装置や機器と協働させて特許を取得するのが現実的です。

この際にも、AI単体の発明該当性が必要です。

そのため、AIに何をさせているのか具体的に明示しましょう。

3.ビジネスモデル特許との違いを理解する

「AI関連特許|発明該当性がNGの例」の中でも述べましたが、ビジネス上の手法をソフトウェア(AI)に置き換えただけでは発明に該当しません。

ビジネスモデル特許ということばを聞いたことがある方も多いでしょう。

ビジネスモデル特許は、簡単にいうと「ビジネスの仕組み(商取引・販売方法・サービス提供方法など)が特許になったものです。

ビジネスモデル特許においても「発明該当性」という点でソフトウェア・システムを介して実現することが必要ですが、ビジネスモデル特許ではビジネスの仕組みの特徴を発明としてとらえています。

AI関連特許においてもビジネスの仕組みに特徴がある場合もあるでしょう。

例えば、既存のAIを使ってはいるものの、そのAIの特徴ある処理を活かしてビジネスの仕組に特徴をもたせているような場合です。

この場合はビジネスモデルで特許を取得することも視野に入れた方が良いでしょう。

例えば、AIのように世の中に大きなインパクトを与えた技術としてインターネットがあります。

そして、今でもこのインターネット技術を活用した多くのビジネスモデル特許が生まれているのです。

AIの場合でも同様に、今後は、AI技術を活用したビジネスモデル特許がたくさん考えられていくと思います。

しかし、ビジネスの仕組みに特段の特徴がなく、ビジネス上の方法をAIに置き換えただけでは特許に該当しないため、注意が必要です。

まとめ

今回はAI関連特許の発明該当性について解説してきました。

発明として認められるには「自然法則を利用した技術的思想」であることが必要です。

AI関連技術は、通常の装置や機器と異なり目に見えない技術であるため、「自然法則を利用した技術的思想」と判断するのが難しいという側面があります。

そのため、AI関連技術が発明として認められるには以下のようなポイントを守ることが重要です。

- AI(ソフトウェア)が装置や機器(ハードウェア)と協働しているか

- AI(ソフトウェア)の処理の技術的特徴があるか

このことを踏まえた上で、AI関連特許の発明該当性で失敗しないためには、出願時に以下のようなポイントを抑えることが重要です。

- ハードウェアとの協働を強調する

- 具体的な処理を明示する

- ビジネスモデル特許との違いを理解する

AI関連技術はまだ新しい技術です。

特許庁からも審査の指針などが随時発表されていますが、特許出願やその後の特許審査についてまだまだ不確定な要素が多々あります。

もちろん、ご自身の企業で出願したり審査の対応をすることも可能です。

しかしながら、まだ不確定な要素が多い分野ですので、出願前に弁理士などの専門家へ相談することをおすすめします。

最後までお読みいただきありがとうございました。