近年、AIの発展は目覚ましく、画像生成や言語生成、コード生成など多岐にわたる分野で実用化されています。さらに、最近では、生成AI(Generative AI)の登場で、さらに実用化が加速しています。

このような状況の中、「そもそもAI関連技術の発明は特許になるのか」「AIで特許を取りたかったらどのような要件をクリアすればいいのか」といった疑問を持つ方も多いでしょう。

AI関連技術の発明でも、”きちんと要件”を満たすことで、特許を取ることは可能です。

この記事では、AI関連技術はどのような分野の特許になり得るのか、AI関連技術の出願の傾向はどうなのかを解説します。

その上で、AIの特許取得で失敗しないために、特許を取得するための要件(発明であること・新規性を有すること・進歩性を有することなど)を整理し、AI関連技術の特許出願における特有の課題についても解説します。

AI関連技術を扱っている企業様の今後の特許対策のお役に立てば幸いです。

AI関連技術は特許になる?

AI関連技術は、要件を満たせば特許になります。

例えばAIを活用したシステムの特許としてソフトバンクグループ株式会社の「システム」の特許(特許第7628640号)などがあります。

この特許は、

【請求項1】

生成AIを利用して複数の無人航空機を同時に制御するためのシステムであって、

ユーザからの自然言語の指示を受け取り、AIによって解析された後、前記無人航空機の動作プログラムを生成する生成手段と、

前記ユーザの感情を認識する認識手段と、

前記認識手段によって認識された前記ユーザの感情に応じて前記無人航空機の行動パターンおよびカメラ設定を調整する感情反映手段と、を含むシステム。

この特許は、「特許情報プラットフォーム」https://www.j-platpat.inpit.go.jp/p0200

で検索できます。

また、以下のリンクからこの特許の詳細を見ることができます。

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-2024-057710/10/ja

AI関連技術は機械や構造物などのように目に見える技術ではありませんが、切り口を考えて要件を満たせば特許になります。

AI関連特許とは?

ここでは、AI関連技術の概念とAI関連特許の種類を解説します。

AI関連特許には、AIそのものの特許(AIのロジックそのものの特許)、AIを利用した応用技術に関する特許があります。

AI関連技術の概念

まずは、「AI関連技術に関する事例の追加について」特許庁(令和5年12月8日)(https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/kijun_wg/document/17-shiryou/003.pdf)

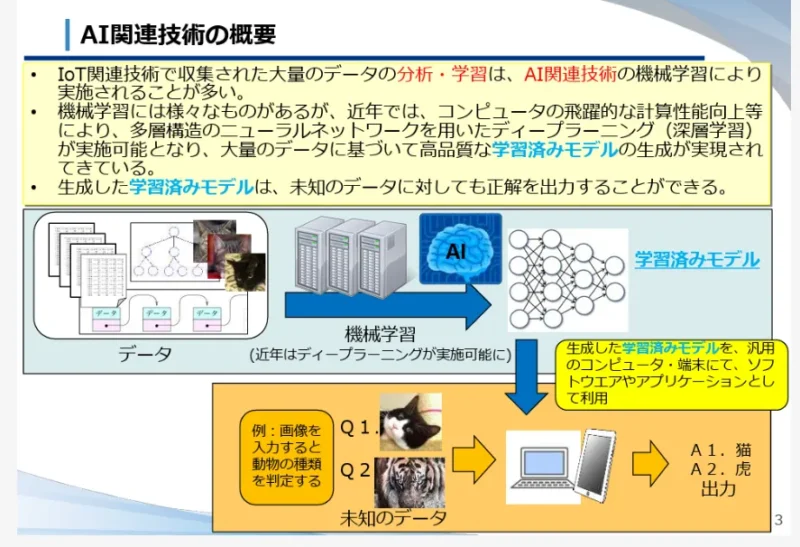

の資料(図1)を見てみましょう。

図1

引用:「AI関連技術に関する事例の追加について」特許庁(令和5年12月8日)

https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/kijun_wg/document/17-shiryou/003.pdf

この図1は、AI関連技術の概要を示しています。

ここで挙げられているのは、収集したデータをAIが機械学習し、動物の種類に関する学習済みモデルを作り、この学習済みモデルをPCや端末のソフトウェアやアプリケーションとして利用する例です。

このソフトウェアやアプリケーションに、動物の画像を入力すると、学習済みモデルが画像の動物の種類を判定し出力する仕組みです。

この図を見てわかるように、AI関連技術の多くは、データを学習して学習済みモデルを作るAIそのもの(AIのロジックそのものの特許)と、このAIの学習済みモデルを使ってなにかしらの作業を行うAIを利用する技術により構成されています。

つまり、AI関連技術は、「何かを実行する処理を行うAI」と「AIを使って何かを作動させる技術」に分けられるため、IoT分野によく利用されています。

「IoT関連技術の審査基準等について~IoT、AI、3Dプリンティング技術等に対する審査基準・審査ハンドブックの適用について~」特許庁調整課審査基準室(平成30年6月)(https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/document/iot_shinsa/all.pdf)

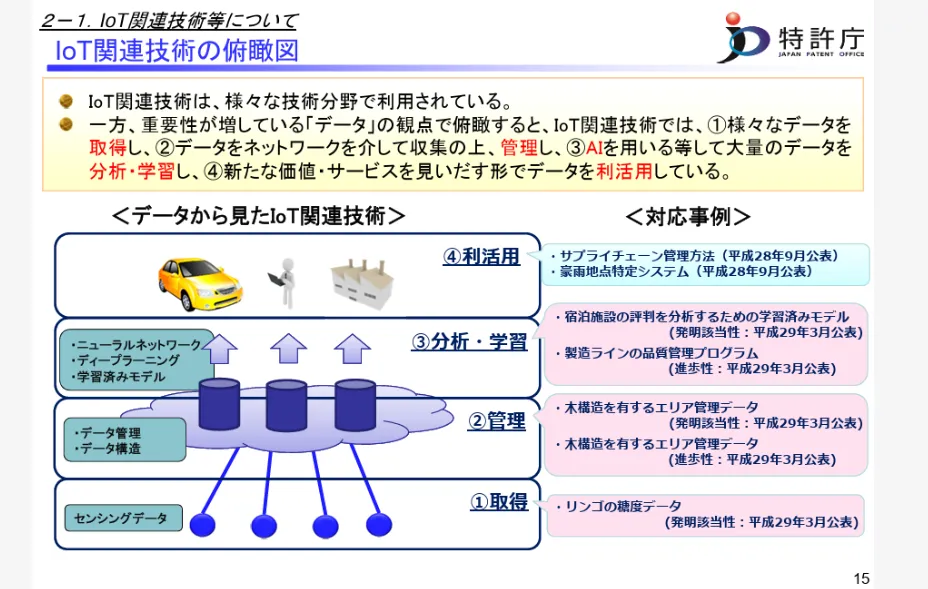

のAI関連技術の図(図2)を見てみましょう。

なお、審査基準は、特許庁において特許の許可の可否を決める審査の判断基準を示すものになります。

図2

引用:「IoT関連技術の審査基準等について~IoT、AI、3Dプリンティング技術等に対する審査基準・審査ハンドブックの適用について~」特許庁調整課審査基準室(平成30年6月)

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/document/iot_shinsa/all.pdf

図2を見てわかるように、まずは、AIに供与されるセンシングデータを取得して、AIが管理し、分析して学習済みモデルを作成します。

これは、AIそのもの(AIのロジックそのものの特許)に関する技術です。

ちょっと前に流行ったビックデータの技術がありますが、そのビックデータの技術とAI技術とを組み合わせた技術とも言えます。

次に、学習済みモデルを利用して、自動車などを制御したり端末を制御したりします。

これは、AIを利用した応用技術です。

この図2には、1つ目のAIそのもの(AIのロジックそのものの特許)に関する技術の発明の例として、ピンクの吹き出しのものが挙げられています。

「宿泊施設の評判を分析するための学習済みモデル」「製造ラインの品質管理プログラム」「⽊構造を有するエリア管理データ」「リンゴの糖度データ」は、AIがデータを取得したり管理したり、学習済みモデルを作る技術に関する発明です。

2つ目のAIを利用した応用技術の発明の例として、ブルーの吹き出しのものが挙げられます。

「サプライチェーン管理⽅法」「豪⾬地点特定システム」は、AIが作成した学習済みモデルを利用した技術です。

すなわち、AI関連技術で特許になる可能性がある発明としては、「AI技術そのもの(AIのロジックそのものの特許)の発明」と「AIを利用した応用技術の発明」があることとなります。

AIそのもの(AIのロジックそのものの特許)の技術の発明

新しいニューラルネットワークの構築方法や学習アルゴリズム、モデルの圧縮・最適化技術などの「コア技術」が「AIそのもの(AIのロジックそのものの特許)の技術の発明」となる可能性があります。

AIは、演算処理により学習したり推論したりするわけですが、その際の演算式そのものは発明にはなりません。

つまり、演算式を使った学習処理の内容や、ニューラルネットワークの構築方法などが特許になる可能性があります。

AIを利用した応用技術の発明

AIを利用した応用技術の発明としては、画像診断システムや自動運転車の制御方法、需要予測システムなどが挙げられます。

しかし、「AIで○○をさせました」という技術では、発明にはなりません。

「○○させる」際に具体的な技術的特徴などがあれば発明となり、特許になる可能性があります。

AI関連特許の動向は?

AI関連技術が特許になる可能性があると分かったところで、実際のAI関連特許の動向をみてみましょう。

AI関連発明の出願件数は近年急速に増加しています。

AI関連発明の出願状況調査 特許庁 審査第四部 審査調査室(2024年 10月)(https://www.jpo.go.jp/system/patent/gaiyo/sesaku/ai/ai_shutsugan_chosa.html

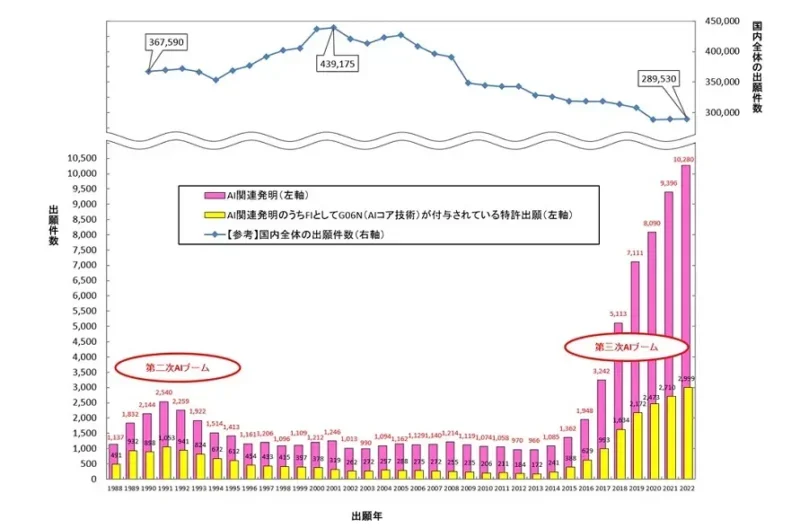

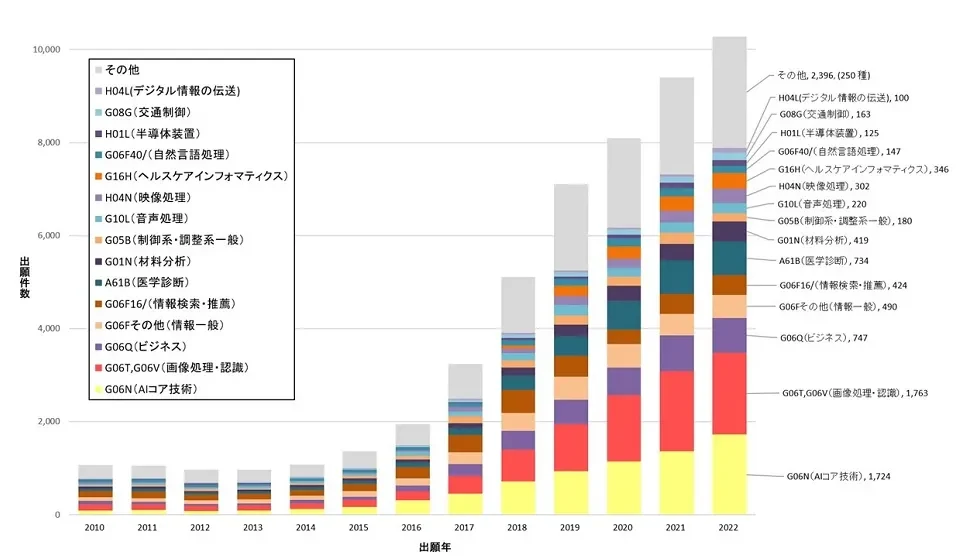

)の資料(図3)を見てみましょう。

図3

引用:AI関連発明の出願状況調査 特許庁 審査第四部 審査調査室(2024年 10月)(https://www.jpo.go.jp/system/patent/gaiyo/sesaku/ai/ai_shutsugan_chosa.html

)

この図3では、ピンクの棒グラフがAI関連特許の出願件数を示しています。

2014年以降急減期に増加しており、2022年の出願件数は約10,300件でした。

2014年の出願件数が1,085件であり、2022年には出願件数が約10倍になりました。

AIを利用した技術がもの凄い勢いで増えてきており、言い方を変えると、みなさんの競合もAIを利用した技術をビジネスにどんどん取り入れていることになります。

それを想像すると、ビジネスとしては結構脅威ですね。

黄色の棒グラフは、AI関連発明のうち特許分類FIとしてG06N(AIコア技術)が付与されている特許出願件数の推移を示しています。

なお、特許分類は、簡単に言うとその発明の技術分野を示すものです。

2022年の出願件数は約3,000件であり、AI関連技術全体の出願件数に比べると伸びがやや鈍化していますが、増加傾向にあります。

次に、出願を技術分野別で見てみましょう。

図4

引用:AI関連発明の出願状況調査 特許庁 審査第四部 審査調査室(2024年 10月)(https://www.jpo.go.jp/system/patent/gaiyo/sesaku/ai/ai_shutsugan_chosa.html

)

図4を見てわかるように、AI技術を利用した技術の出願で最も多いのは、特許分類FIがG06T(画像処理技術)分野の出願です。

特許分類G06F16/(情報検索・推薦;FI改正前のG06F17/30を含む。)の出願が多いことも分かります。

さらには、主分類として上位を占める特許分類FIがG06Q(ビジネス;FI改正前のG06F17/60を含む。)やA61B(医学診断)、G05B(制御系・調整系一般)、G01N(材料分析)、G10L(音声処理)、G06F17/20-28(自然言語処理、機械翻訳)等の出願も見られます。

なお、特許分類FIがG06Fその他(情報一般)の出願件数の伸びも顕著です。

これには特許分類FIがG06F3/(インターフェイス)やG06F21/(セキュリティ)などが含まれています。

このことから、産業用というよりは一般ユーザー向けの技術の出願が増えているといえるでしょう。

では、なぜこのような一般ユーザー向けの技術の出願が増えてきたのでしょう?

これは、AIの進展に大きく関係しています。

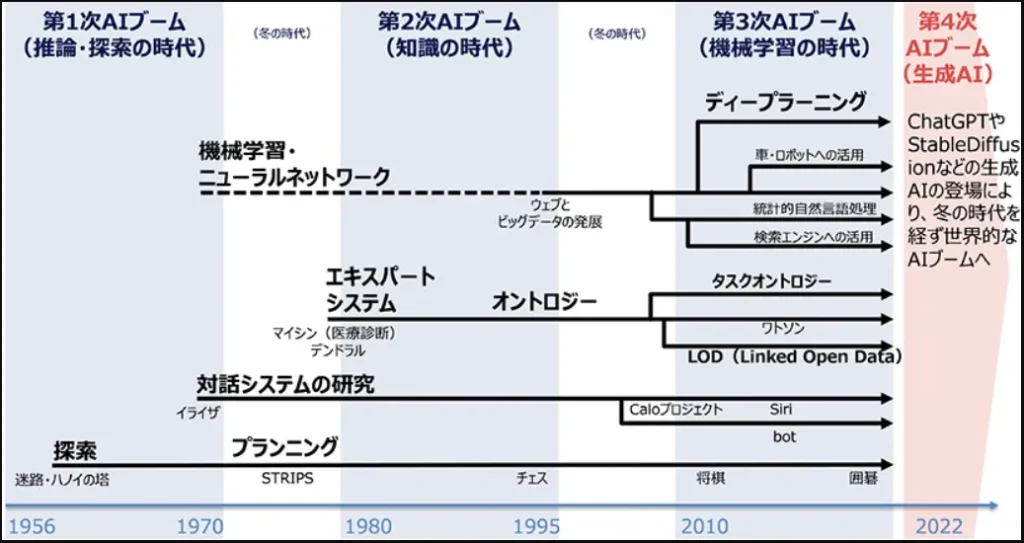

令和6年版 情報通信白書の概要 総務省 第3章 デジタルテクノロジーの変遷(https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r06/pdf/n1310000.pdf)

を見てみましょう。

図5

引用:令和6年版 情報通信白書の概要 総務省 第3章 デジタルテクノロジーの変遷(https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r06/pdf/n1310000.pdf)

この図5を見ると、2010年頃から「第3次AIブーム」が到来し、機械学習の分野が大きく伸びていることが分かります。

この流れに合わせて、図3に示すように2017年頃からAI関連技術の中でAIそのものの技術の出願が伸びました。

さらに2022年頃から、「第4次AIブーム」を迎えChatGPTなどの生成AIが世の中に出現し、一般ユーザーにもなじみ深いものとなってきました。

この流れに合わせて、図4に示すように2018年頃からG06F3/(インターフェイス)やG06F21/(セキュリティ)を含むG06Fその他(情報一般)の出願が増えています。

すなわち、産業用として使用されていたAI関連技術が、産業用だけでなく一般ユーザー向けにも使用されるようになったといえます。

ちなみに、弊所も生成AIを活用し、アプリを作ったりしています。

このことから、AI関連技術に関する特許を取得するチャンスが色々な分野の企業にあるといえるでしょう。

とはいっても、これまで特許に馴染みのない企業が特許を出願するのは中々難しいです。

そこで、次に「特許」になるためにはどのような要件を満たさなくてはいけないのかを解説します。

特許要件とは

特許要件とは、簡単に言うと特許を取得するための要件です。

日本の特許法では、発明が特許として認められるために以下の要件を満たす必要があります。

- 発明であること(特許法第29条第1項柱書)

- 産業上の利用可能性があること(特許法第29条第1項柱書)

- 新規性を有すること(特許法第29条第1項第1~3号)

- 進歩性を有すること(特許法第29条第2項)

- 先願であること(特許法第29条の2、第39条)

- 拡大先願に該当しないこと(特許法29条の2)

- 公序良俗を害する発明でないこと(特許法第32条)リスト

順番に解説します。

1.発明であること(特許法第29条第1項柱書)

特許法では、「発明」は、「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」と定義されています(特許法2条1項)。

つまり、特許が認められるためには、以下の要素を満たす必要があります。

- 自然法則の利用

- 技術的思想

- 創作であること

- 高度のものであること

順番に解説します。

1.自然法則の利用

「自然法則の利用」とは、物理・化学・統計などの科学的原理を応用していることです。

数学や経済のルールのみのものは該当しません 。

2.技術的思想

「技術的思想」とは、技術的手段・方法として客観的に伝えられるものです。

具体的に「装置」や「処理の仕組み」などで表すことが必要です。

フォークボールの投げ方など個人の技量によるものは客観的に伝えられないため該当しません。

3.創作であること

「創作であること」とは、「意図して新たに作り出された」ものであることです。

天然物自体などの発見のような単なる「発見」は該当しません。

ちなみに、「発見」したものを活用すれば、特許になり得ます。

4.高度のものであること

「高度のもの」とは、実用新案法の考案と区別するための要件です。

「発明」に該当するかどうかの判断する際に、「高度」ではないという理由で「発明」に該当しないとされることはありません。

以上のような要件が要求されていることで、AI関連技術に関しては、単なる数学的計算方法や抽象的なアイデアは発明の対象外ですが、AIを組み込んだ装置や具体的な処理フローが示されていれば発明と認められる可能性があります。

2.産業上の利用可能性があること(特許法第29条第1項柱書)

特許法では、「発明」は「産業上利用することができる発明」と定義されています(特許法2条1項)。

「産業」には製造業だけでなく農業、漁業、鉱業、通信サービスなど広く含まれます。

その一方で、医療行為としての診断・治療方法は「産業」と見なされず、原則として特許対象ではありません。

理論上可能でも実際に使用できないものや、手術方法そのもののように法的・倫理的に制約されるものは、産業上利用できないものとなります。

喫煙方法のように個人的にのみ利用される発明は、産業として成り立たないため業として利用できない発明に該当し、特許法上の発明として認められません。

上記の医療行為においても、医療行為そのものではなく、医療診断支援のためのAIシステムであれば、「産業活動に役立つもの」として認められ、産業上利用可能な発明と評価されます。

3.新規性を有すること(特許法第29条第1項第1~3号)

特許法第29条第1項第1〜3号では、発明が 「新規である」 ための条件が定められています。

新規性がないとされる発明は、下記の3つに分けて規定されています。

- 公知(第1号):出願前に誰でも内容を知り得る状態にあった発明

- 公用(第2号):出願前に誰でも実施できる状態で用いられていた発明

- 刊行物公知(第3号):出願前に文書やネット上で一般公開された発明

これらに該当するものは、新規性がないとして特許を受けることができません。

例えば、公開済みの論文・ウェブ記事・カンファレンス発表の内容と同じ内容の発明では、新規性を失ってしまい、発明として認められません。

新製品を自社サイトで発表したり、ベンチャーのピッチイベントで発表したりしても、新規性を失ってしまいます。

AI関連技術においては、開発競争が激化しており、研究成果やアイデアが論文やプレプリント、ブログ、プロジェクトサイトなどで瞬時に公開されやすい傾向にあります。

そのため、「出願前に公知・刊行されるリスク」が非常に高いので注意が必要です。

4.進歩性を有すること(特許法第29条第2項)

進歩性とは、「その技術分野に詳しい人(当業者)が、出願前の既存技術を基に容易に思いつくことができたか」という観点で判断されます。

もし簡単に思いついたと判断されれば、特許を受けられません。

つまり、「ちょっと工夫しただけ」では進歩性がないと見なされるわけです。

AI関連技術で「進歩性が否定」されやすいパターンとしては、 「単にデータを入れ替えただけ」「 既存モデルの直接利用」「単に既存のAIに処理させてただけ」が挙げられます。

ただし、入力データや教師データを工夫したり、モデルの学習方法を工夫したりすることで、性能を向上させた場合、工夫点をポイントとして発明に出来ることもあります。

5.先願であること(特許法第29条の2、第39条)

特許法第39条は、「同じ発明」で複数の出願がある場合、一番早く出願した人だけが特許を取れるというルールを規定しています。

これは「ダブルパテント(重複特許)」を避けるためです。

この規定は同一出願人にも適用されるので注意が必要です。

6.拡大先願に該当しないこと(特許法29条の2)

拡大先願に該当しないこと(特許法29条の2)とは、「一見すると新規な発明に見えても、他人が先に出願した未公開の明細書や図面の中に同じ内容が書かれていた場合」には特許を与えないというルールです。

特許出願は出願から1年半後に公開されます。

出願人Aがある発明を出願し、この出願が公開される前に、他の出願人Bが同じ内容の発明を出願したとします。

出願人BはAの出願内容を知りません。

しかしながら、出願人Aの出願が公開されていないものの先になされているため、出願人Bの出願は特許を受けることができません。

AI関連技術では、研究スピードも出願競争も激しく、「ほんのわずかの遅れ」が命取りになることもあります。

モデルの改良や新概念の発明を書き上げている間に、他者に先を越される危険があるため注意が必要です。

6.公序良俗を害する発明でないこと(特許法第32条)

「公序良俗」とは、公共の秩序や社会の一般的な倫理に反しないという意味です。

特許法第32条では、いくら技術的に優れていても、「社会的に有害・不適切と判断される発明は特許を与えない」と規定しています。

AI関連技術においては、「差別的なアルゴリズム」や「 悪用を前提としたAI」などが考えられます。

近年問題となっている「ディープフェイク動画」を作成するAIなどは「悪用を前提としたAI」に該当する可能性があるため注意が必要です。

AI関連特許における特有の課題

AI関連技術に関する特許では、通常の機械や装置などの特許と比較して、特許庁の審査でつまづきやすい注意点があります。

- 明確性要件(特許法36条6項2号)

- 記載要件(特許法36条)リスト

ポイントを挙げて解説します。

明確性要件(特許法36条6項2号)

特許出願においては、請求項の記載が「発明」として明確に特定できるかが重要です。

例えば「学習済みモデル」を請求項に記載する場合、そのモデルが単なる抽象的概念なのか、具体的にハードウェア・ソフトウェアあるいはプログラムとして記載されているかが審査で問われます。

適切な書き方をしないと審査で拒絶される(特許を許可されない)ケースもあります。

請求項の表現や明細書との整合性が重要です。

そのため、「コンピュータ」や「演算手段」などのハードウェア構成を明記することが明確性要件のクリアの鍵となる場合があります。

記載要件(特許法36条)

明細書には、当業者がその発明を「実施できる程度に」記載されている必要があります。

具体的には、「実施可能要件(特許法36条4項1号)」「サポート要件(特許法36条6項1号)」を満たしていることが必要です。

実施可能要件(特許法36条4項1号)

実施可能要件(特許法36条4項1号)とは「その技術分野の専門家(当業者)が、明細書を読めば、発明を実施(再現)できること」です。

ここで、特許法第1条には、「発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。」と規定されています。

どの法律においても、第1条は非常に重要な規定です。

その特許法第1条の「発明の利用を図れる」ようにするため、当業者が発明を実施できることが要件とされています。

説明不足だと当業者が発明を実施できなく「机上の空論」とみなされ、特許として認められません。

発明を読んだ当業者が、過度な試行錯誤なく再現できることが必要です。

ただ、ノウハウ部分等まで全て説明する必要はないので、説明のために企業において重要なノウハウ部分をどこまで書くかが重要になってきます。

AI関連技術では、以下のような出願はNGの可能性があります。

「本発明のAIは、あらゆる自然言語を理解し、創造的なコンテンツを自動生成する」

これだけでは、当業者でもどうやってそのAIを作るのか分かりません。

学習データの種類やアルゴリズム、モデル構造の詳細などが書かれていないと、実施可能要件を満たしません。

要するに漠然とした希望や願望レベルではなく、希望や願望を実現する具体的なレベルまで説明する必要があります。

サポート要件(特許法36条6項1号)

サポート要件(特許法36条6項1号)とは、「請求項(権利の範囲)が、明細書の記載によって裏付けられていること」です。

明細書とは、請求項(権利の範囲)に記載している技術を具体的に説明するための書類になります。

明細書に書いてない発明内容を、請求項で広く権利化することはできません。

まとめ

今回は、AI関連技術が特許になるのか、またAI関連技術の出願傾向などについて解説しました。

近年では「第4次AIブーム」を迎え、産業用のAI関連技術だけでなく一般ユーザー向けのAI関連技術の進歩はめざましいものがあります。

ChatGPTなどの生成AIが一般ユーザーにもなじみ深いものとなり、この傾向が続くのは明らかです。

そのため、AI関連技術に関する特許を取得するチャンスが色々な分野の企業にあるといえます。

インターネットがこの世に出たときと同じようなインパクトで、様々なチャンスがあります。

今回の記事では、御社のAI関連技術を「特許」として出願し、権利化するための基本「特許要件」についても解説しました。

- 発明であること(特許法第29条第1項柱書)

- 産業上の利用可能性があること(特許法第29条第1項柱書)

- 新規性を有すること(特許法第29条第1項第1~3号)

- 進歩性を有すること(特許法第29条第2項)

- 先願であること(特許法第29条の2、第39条)

- 拡大先願に該当しないこと(特許法29条の2)

- 公序良俗を害する発明でないこと(特許法第32条)

また、AI関連技術の出願が特許庁での審査でつまづきやすいポイントについても解説しました。

- 明確性要件(特許法36条6項2号)

- 記載要件(特許法36条)

- 実施可能要件(特許法36条4項1号)

- サポート要件(特許法36条6項1号)

今回の記事が、御社のAI関連技術を特許として権利化する、他社製品から守ることに役立てば幸いです。

最後までお読みいただきありがとうございました。