みなさんこんにちは、アイリンク国際特許商標事務所弁理士の井上です。

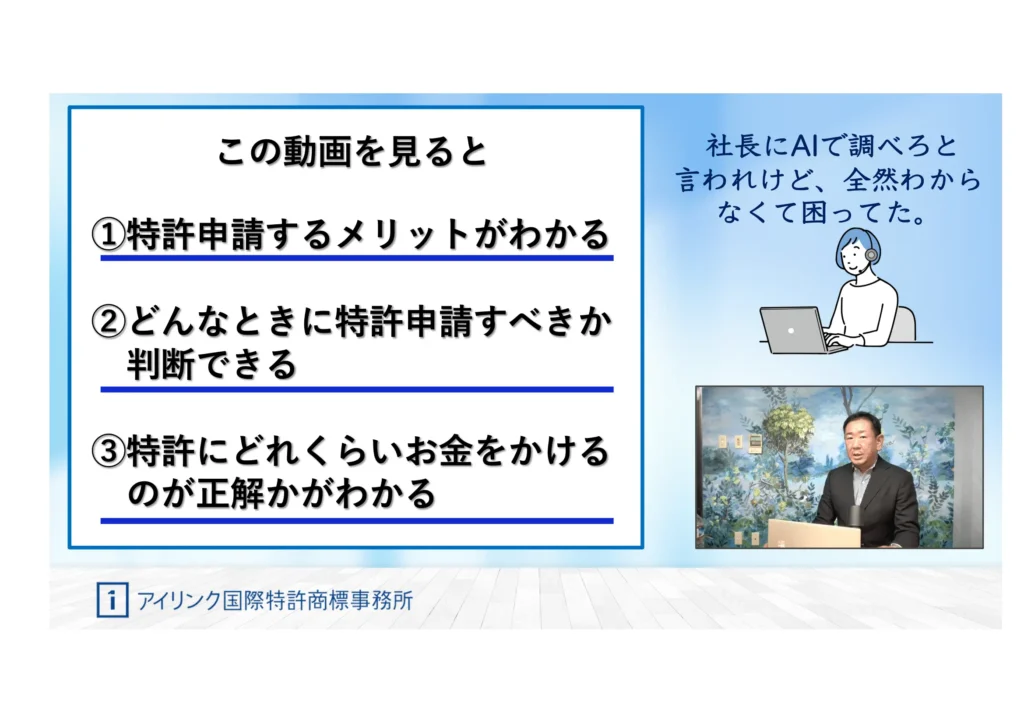

今日は、中小企業が特許申請するメリット13選というテーマで徹底解説していきます。

「13選? そんなにあるの?」 と、驚く人も多いと思います。

しかしですね、実際、特許申請するメリットとか目的とかって、本当に、いろんなパターンがあるんですよね。

ところが、私がいろいろなお客様を見てきた経験上、ごく一部の熟練度が非常に高い知財担当者の方以外は、特許申請するメリットって、1つか2つ、せいぜい三つくらいしかご存知ないんですよね。

なので、この際だから、中小企業のお客様がこの記事を見れば特許申請する主要なメリットを全て理解できる記事を書こうと思います。

ちなみに、この記事のタイトルですが、「特許を取得するメリット」ではなく、あえて、「特許申請するメリット」にしています。

これはなぜかというと、まだ特許申請をしただけで最終的に登録になっていない状態でもいろんなメリットもあるためです。

もちろん、この記事では、登録になっていない、「特許出願中」の状態のメリットもしっかり解説していきます。

この記事を読むと、まず、中小企業が特許申請するメリットの全貌が、明確にわかります。

それによって、中小企業が限られた予算の中で、どんな場合に、どれくらいお金をかけて特許申請をすべきなのか、判断する基準がわかるようになります。

現在特許申請を考えている中小企業の方、その中でも特に、そもそも特許申請する意味があるのかどうかが分からずに困っている方には絶対に役に立つ内容だと思います。

あと、他にこの記事を読んでほしいのは、すっごいピンポイントなんですけれど、こんな方です。

例えば、今までにないビジネスモデルを実現しようとしているスタートアップ企業で、他社が似たようなビジネスをできないように特許を取得したいと思って弁理士に相談しましたと。

しかし、予想に反して、弁理士から、特許を取れるか微妙なラインで、しかも仮に特許が取れても他社を完全に排除するのは難しいと言われてしまった。

「いやしかしそれじゃあ、本当に、高いお金をかけて特許申請する意味があるんだろうか?」と思って、そこで止まってしまっている。

そういう会社さんがもしこの記事を見ていたら、ぜひ、最後まで記事を読んでいただいて、コメントをいただければ嬉しいです。

この記事を読むと、特許を出すメリットって本当に色々あって、完璧な権利が取れないからといって特許を出すことを諦めてしまうのは勿体無いことがわかると思います。

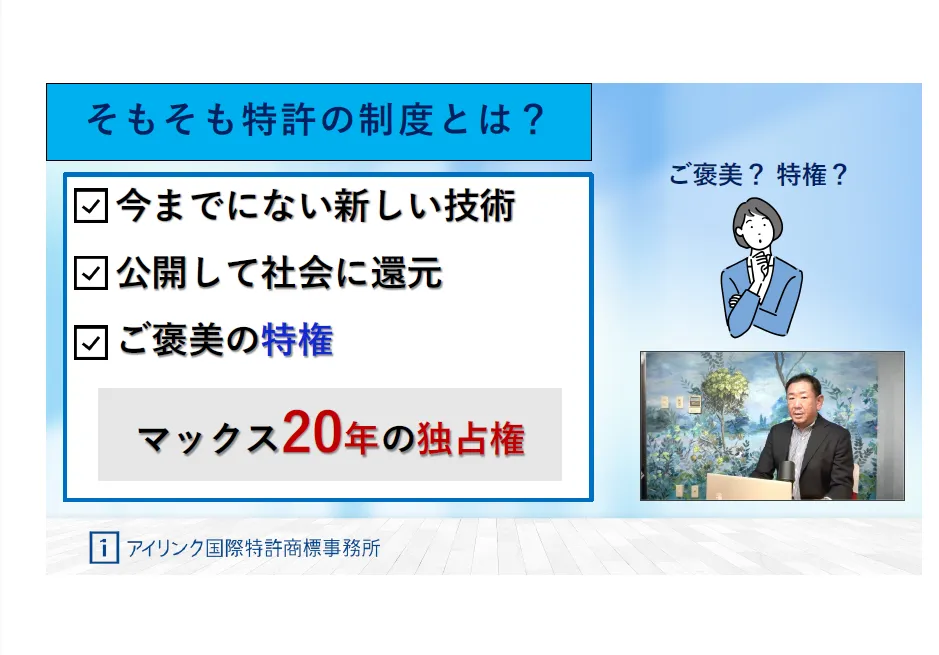

そもそも特許ってどういう制度?

本題に入る前に、「特許ってどういう制度? 」というのを、ごくごく簡単に解説したいと思います。

特許って何? というのを一言でいうと、今までにない新しい技術をがんばって開発して、しかもそれを隠さず世の中にきちんと公開した人に対して、「あなたは、世の中の技術の進歩によく貢献してくれましたね」ということで、ご褒美として与えられる特権です。

特権の内容は、マックス20年間その新しい技術を独占的に使える権利になります。

なんでそんな制度を作ったかというと、せっかく手間とお金と時間をかけて新しい技術を開発したのに、世の中に公開した途端すぐにみんながこぞってその技術を真似するようなことになれば、せっかく開発にかけたお金や労力が、その後のビジネスで回収できるか怪しくなってしまうためです。

そんな完全に自由競争の弱肉強食の世界だったら、バカらしくて、誰も真面目に新しい技術の開発なんてしなくなってしまいますよね。

仮に新技術の開発したとしても、なるべく世の中には公開しないで、こっそり自分だけで使うことを考えると思います。

それじゃあ、世の中の技術レベルも上がらないし、世の中豊かにならないよね、ということでできたのが、特許という制度です。

ということで、特許って、例えば「主婦の考えた発明の特許」などがテレビで注目されたりして、一見するとアイディアだけで一攫千金を得られそうな、夢のある華やかな制度に誤解されがちですが、一般的にはもう少し堅実な思想の制度なんです。

完全に弱肉強食の自由競争では本当にトップオブトップの大企業のみにどんどんお金が集まっていきますが、その完全な自由競争の世界観に若干ブレーキをかけて、ある程度、努力した人が報われる社会にしようという制度の1つが特許制度です。

まあまあ地味で真面目で保守的な制度なんですが、まあ、僕は特許のそういうところが好きです。

だからこそ、中小企業にとって、特許って大事なんですね。

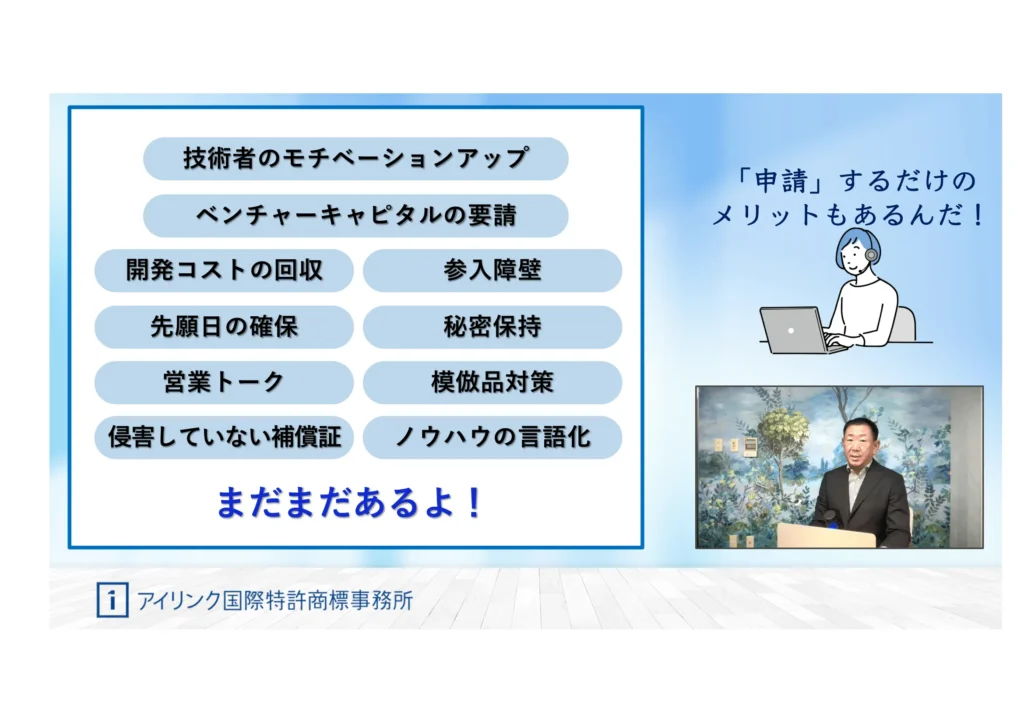

中小企業が特許申請するメリット13選

では、中小企業が特許申請するメリット13選をお話しします。

- 開発コストを回収しやすくする

- 模倣品対策

- 特許を取って参入障壁を作る

- 「特許出願中」の表示による牽制効果

- 先願日の確保

- 秘密保持契約をしないで提携先に技術を開示できる

- 広告・PR効果・営業トークに使える

- ベンチャーキャピタルからの要請に応える

- クロスライセンスで訴訟を回避できる

- 取引先への安心提供(侵害に巻き込まれない保証)

- 自社の技術を言語化して記録できる

- エンジニアのモチベーションアップや人事評価に役立つ

- 社員の退職時の技術流出対策

順番に解説します。

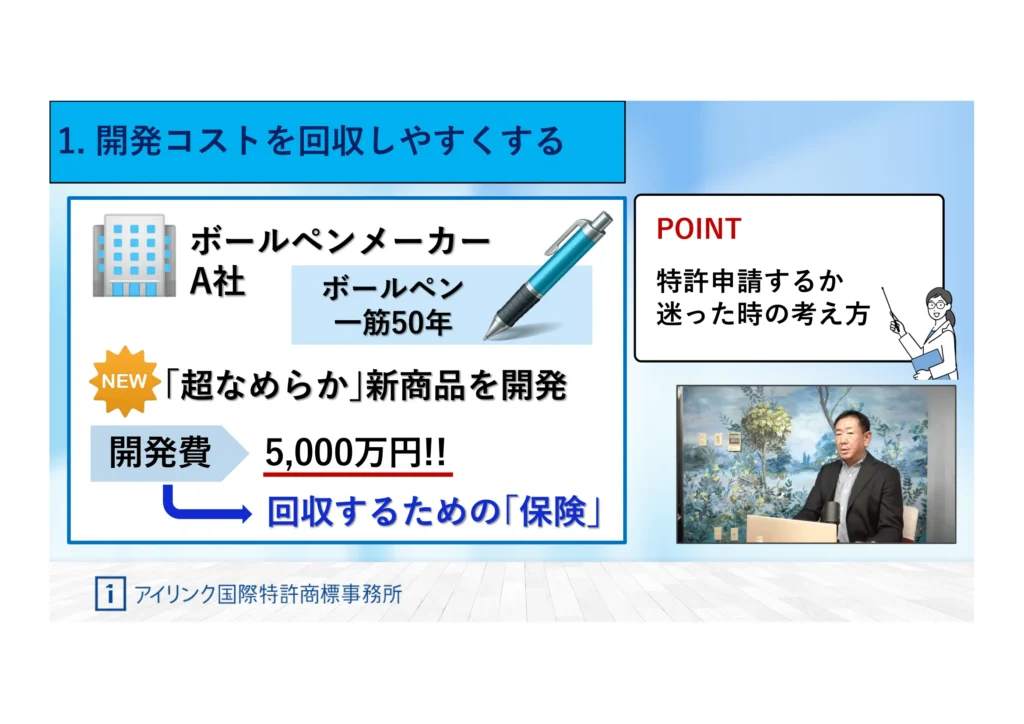

1.開発コストを回収しやすくする

中小企業が特許申請するメリットの1つ目は、開発コストを回収しやすくすることです。

これは、さっき「そもそも特許制度ってどういう目的で作られたのか?」 というところでお話したこと、まさにそのままですね。

もう少し、深掘り…というか、よりわかりやすく、例え話をしてみましょう。

あるところにボールペンを作っているメーカーがありました。

仮にA社とします。

A社はボールペン一筋50年の堅実な中小企業で、毎年ちゃんと黒字を出している会社さんです。

この会社が、今回、10年ぶりの新商品として、すごく滑らかにかける改良版のボールペンを開発したとします。

この新しい技術を開発するために5000万円かけました。

なんとなく、中小企業が、ボールペンで5000万円回収するって簡単でない気がしませんか?

僕もそう思います。

一体、何本ボールペンが売れたらこれを回収できるのか、考えちゃいますよね。

勝手なイメージですが、なかなか1年では難しいかもしれません。

数年間、順調に売れ続けないと厳しいんじゃないでしょうか。

そんな中で、思ったほど商品が売れなかったりして、利益を出すどころか、5000万円を回収することすらできない可能性は十分あり得ます。

特許は、こういう深刻な事態に陥る可能性を減らすための、1つの保険として機能します。

特許がどういうメカニズムで保険として機能するかはさまざまなパターンがあるので、それはこの後1つずつ説明します。

ここでまず覚えておいて欲しいのは、「特許を取得するメリットがあるか否か? 」を検討するときの、考え方です。

今、ものすごく滑らかにかける新技術を5000万円かけて開発した時に、これで大儲けする戦略を考えるのはもちろん重要ですが、それとは別に、最低限、開発にかかったこの5000万円のコストだけはなんとか回収したいわけです。

その回収可能性を多少なりともあげるための1つの保険的な手段が、特許申請だとだと考えてみましょう。

そして、その保険に入るためののコストとして、特許申請にかかる数十万のお金が割に合うかを検討すると、わりと、「その特許、出す意味があるのかないのか?」みたいなことが判断しやすいと思います。

ちなみに当然ですが、開発費が1億円、2億円、10億円と高くなればなるほど、数十万円の保険料は全然高くないという話になってきます。

2.模倣品対策

中小企業が特許申請するメリット2つ目は、模倣品対策です。

これは、特許申請するメリットの中で、最もわかりやすいものだと思います。

特許申請して、審査でOKになって、無事に特許を取得すると、その特許技術を他の人が使うことはできなくなります。

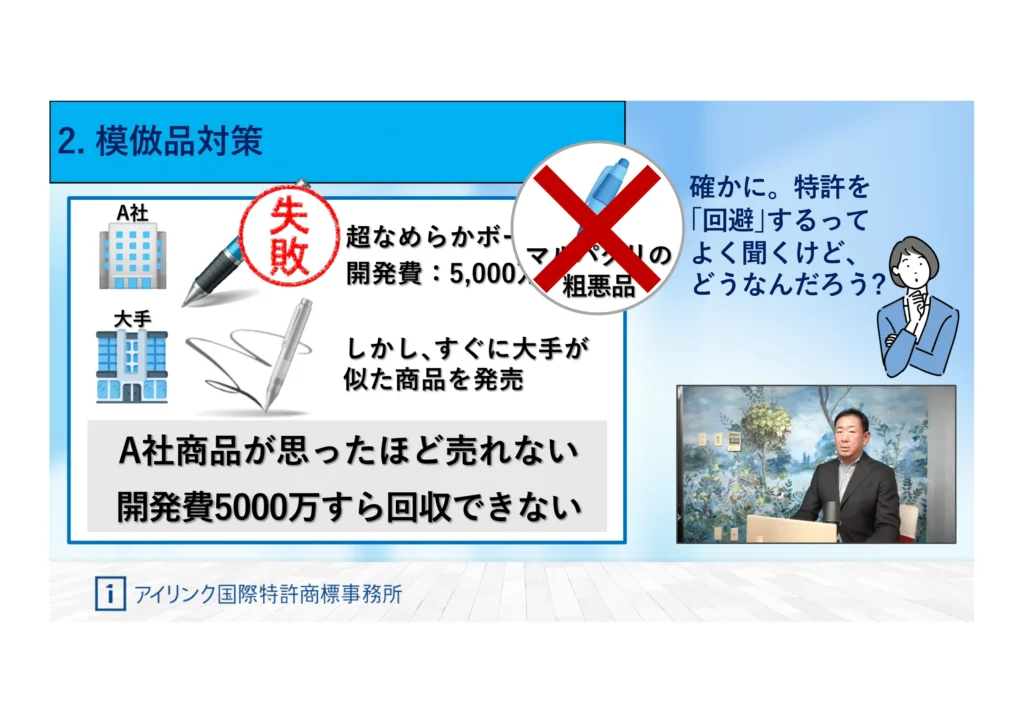

例えば、また、先ほどのボールペン一筋の50年のA社のお話をしましょう。

A社が、5000万円かけて開発したすごく滑らかにかけるボールペンについて、販売した瞬間に、大手文房具メーカーに真似されて似たようなボールペンを作られてしまい、しかもA社よりも少し安く販売されてしまったりしたら、まあ、A社の商品が次第に売れなくなっていくことは目に見えているでしょう。

もしくは、A社もそれに合わせて価格を下げれば、なんとか本数は売れるかもしれません。

しかし、それだと利益ものすごく薄くなってしまうので、いつまでたっても5000万円の開発費を回収できません。

そうこうしているうちに、さらにいろんな会社が似たようなボールペンを作り始めて、ますますA社の新商品は売れなくなってしまう。こんなシンプルな失敗ストーリーは、世の中に溢れています。

あるいは、これは、A社の新ボールペンがすごく人気が出た場合に限りますが、大手企業のまともな商品だけではなくて、外国経由とかで本当にひどいマルパクリの粗悪品が出回ることもあります。

特許を取得することは、こんな形で、短期間で模倣品が大量に販売される最悪の状況をくいとめるには、強力な武器になります。

さて、このようにお話しすると、「しかし井上先生、マルパクリの粗悪品はともかく、大手メーカーだったら、特許を回避しつつ、似たような商品を作ってしまうんじゃないですか?」という声が聞こえてくる気がします。

はい、確かに、その可能性は十分にあります。

では、そういう場合に、特許がどのように機能するのか。次の、3つ目のメリットで解説します。

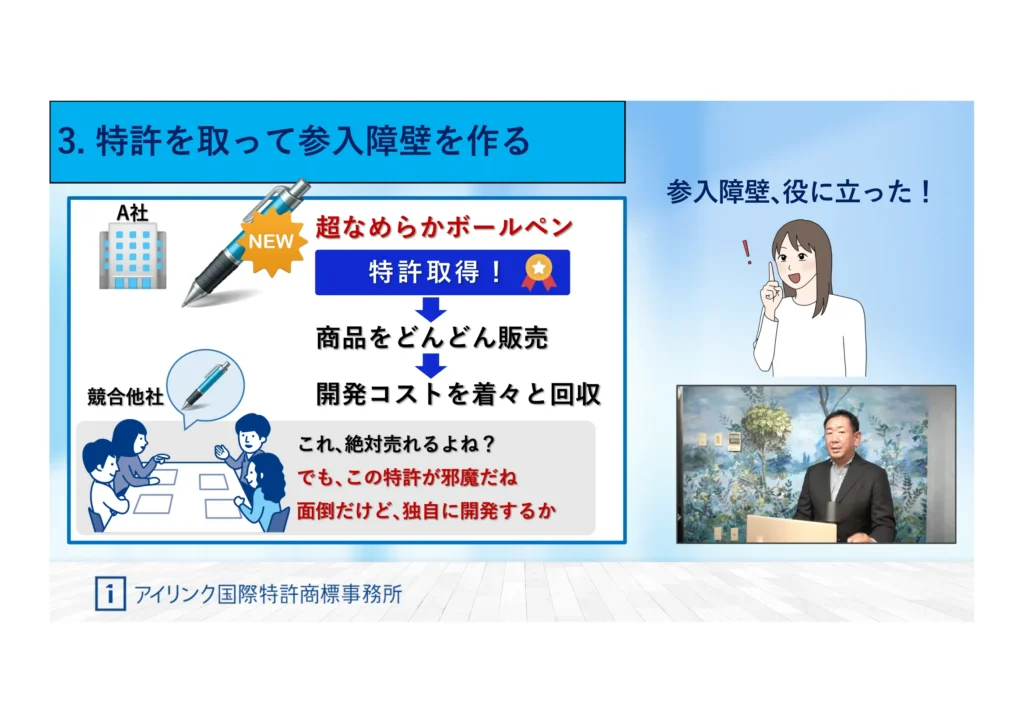

3.特許を取って参入障壁を作る

中小企業が特許申請するメリット3つ目は、「競合他社に対して参入障壁を作ること」です。

参入障壁を作るというのは、ものすごく簡単にいうと、同じような商品を作ったり販売したり、しづらくするという意味ですね。

参入障壁という言葉のニュアンスは、完全にブロックできるわけではないが、「参入しづらくする」くらいだと思ってください。

例えば、先ほどの、ボールペン一筋のA社が、新開発しためっちゃ滑らかに書けるボールペンについて特許申請して、無事に審査をパスして、特許を取得したとします。

このとき、当然、大手文房具メーカーはこのA社の商品を見て、いろいろ考えますよね。

そして、「これ、絶対に売れるよね。」と思ったら、A社の特許をなんとか回避して、同じように滑らかにかけるボールペンを作って販売しようとすると思います。

しかし、この時に、「A社の特許を回避した商品を開発しなくてはいけない」という一手間が、が参入障壁として機能します。

できなくはないが、面倒臭いわけです。

多くの場合、特許を回避して商品を開発するには、普通に開発するよりも時間がかかります。仮に開発までに1年かかったとすると、A社はそれまでに、開発にかかった5000万円をかなり回収できます。

しかも、1年あればA社のちょう滑らかボールペンは認知度も高まり、リピートユーザーも増えていると思います。

そうすると、2年目以降も、ある程度売れ続けるための下地はできたといえます。

あるいは、競合他社が「A社の特許を回避した商品を開発した」はいいけれど、なんやかんやで、オリジナルのA社のボールペンよりは、ごく僅かに性能が落ちるものになってしまう場合があります。

あるいは、性能は同じだったとしても、A社の特許を回避するために一工夫必要になり、その一工夫のせいで、ごく僅かに販売価格が上がったり、もしくは原価率が上がってしまう場合もあります。

このごく僅かな差によって、A社は、市場で、ほんのちょっとだけ、競合他社より有利に商品を販売することができて、順調に利益を出すことができる場合があります。

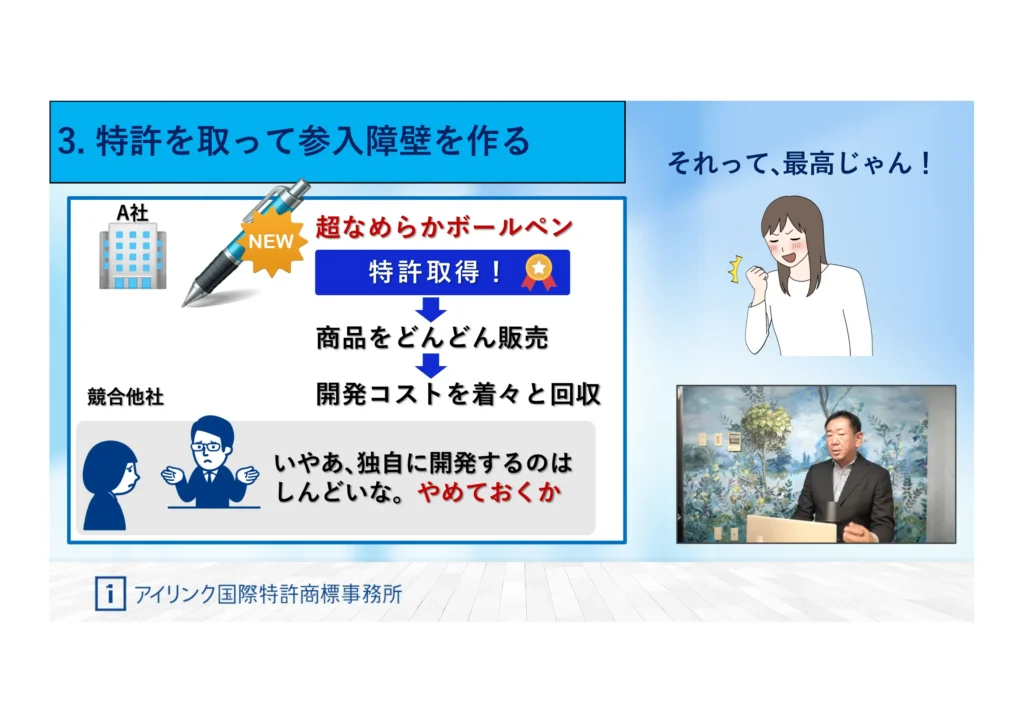

最もラッキーなシチュエーションは、大手メーカーなどの競合他社がA社の特許を見て、「これは確かにいいものだけれど、特許を回避して独自に開発するのはしんどいなー。まあ、やめておこうか。」と思ってくれることです。

ボールペンみたいに成熟した技術分野では、このようなストーリーが一番多そうな気がします。

このように、特許の参入障壁は、ライバル企業のやる気を削いだり、時間を稼いだり、余分なお金をかけさせたりというかたちで、すごく地味だけれどいい仕事をしてくれるんですね。

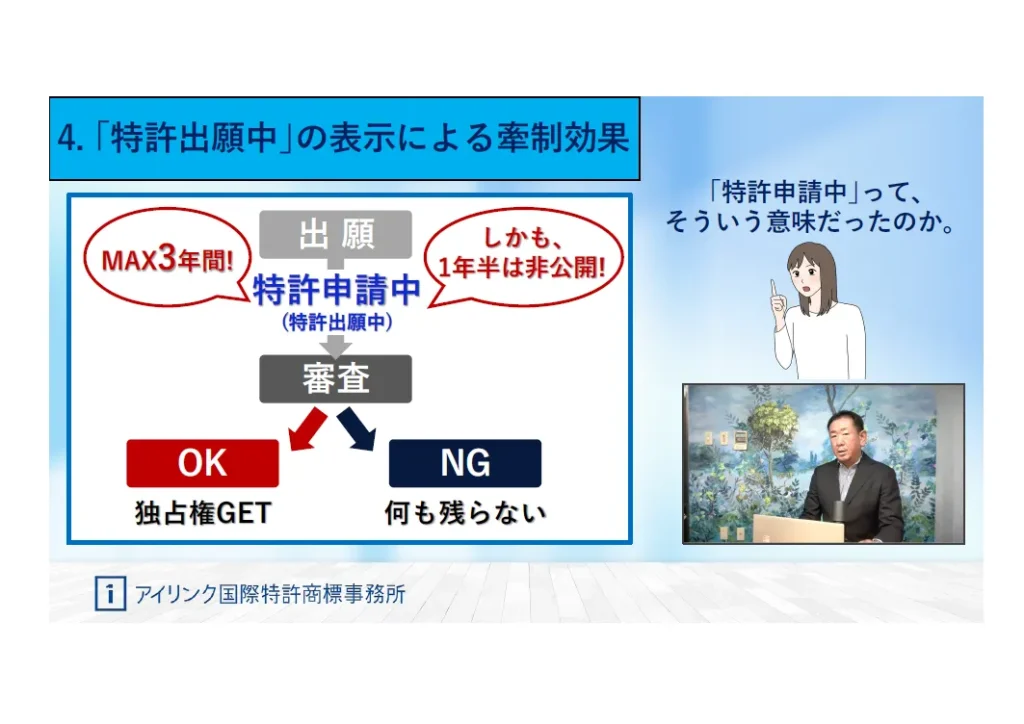

4.「特許出願中」の表示による牽制効果

さて、ここまでは特許を取得した場合のメリットを話してきましたが、少し視点を変えて、「特許申請する」だけで得られるメリットの話をします。

中小企業が特許申請するメリット4つ目は、「特許申請中」と表示することにより、他社が似たような技術に手を出すことを牽制する効果があることです。

特許という制度は、審査で合格した場合のみ、特許権という強い独占権が手に入ります。

じゃあ、逆にいうと、審査を受けて結果NGだったら…。

独占権は手に入りません。

それどころか、他社は安心してこの技術を使うでしょう。

なので、特許を出した後、すぐに審査は受けずに、しばらくそのままにしておくことがあります。

これがいわゆる、「特許申請中」、正しくいうと「特許出願中」という状態です。

このような表示をしているケースを、皆さんも見たことがあると思います。

実は、特許の制度上、この特許申請中という「ちゅうぶらりんの状態」をマックス3年間続けることができます。

この間、競合他社に対して、「将来特許になる”かもしれない”よ。使わないほうがいいですよ」という牽制効果を発揮します。

これは、特許になるかどうかが怪しいような場合や、あるいは、新技術を開発したからとりあえず特許申請したけれど、現段階では製品化するかどうか未定、といった場合などに使うテクニックです。

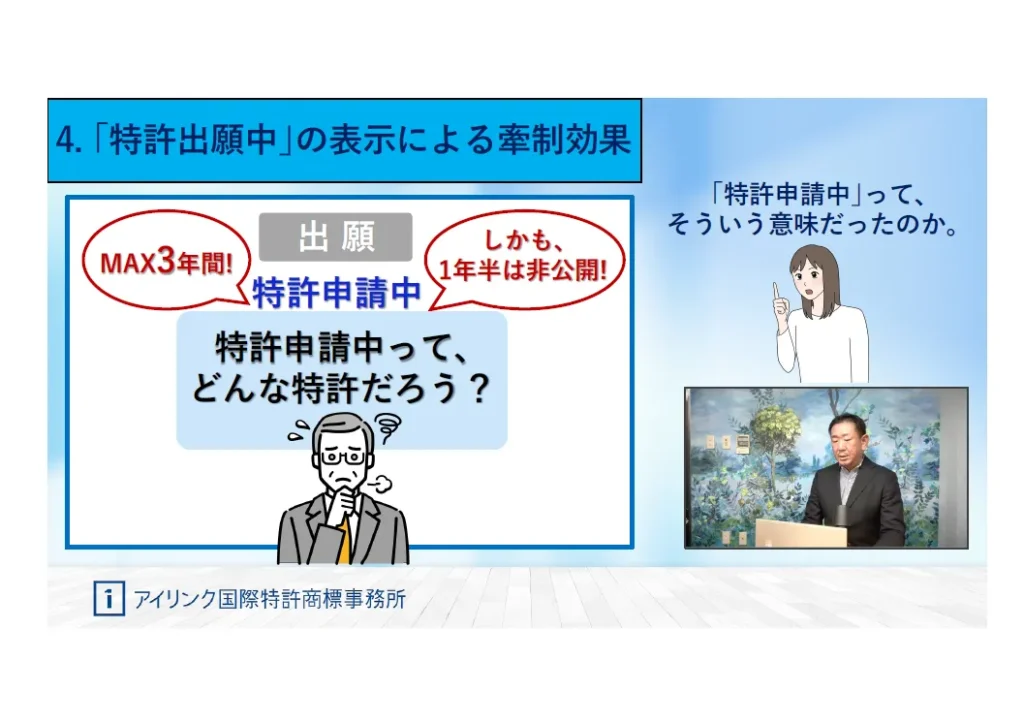

しかもですね、このマックス3年間の「特許申請中」を使った牽制期間ですが、初めの1年半は、特許申請の内容を非公開にしたまま、「特許申請中です。」と、競合他社にアピールすることができます。

すると、例えば、新商品の紹介ページに「特許申請中」と記載はしているものの、競合他社から見ると、「その新商品のどのような技術的特徴について特許申請しているか」は、「一切わからない」みたいなことが起きます。

そうすると、競合他社は、どういう技術を使ったら特許権侵害になるのかわからないので、とりあえず、漠然と、「その新商品と似たような商品をあ作るのはやめたほうが良いのかな?」という心理状態になります。

ところで、みなさん、弁理士に特許の相談をする時、「特許を取得するのにいくらかかるか?」というお見積もりをもらいますよね。

それに対して、弁理士は、例えば、「申請するのに30万円くらい、登録までなら60〜70万円くらい…」みたいな感じで、特許申請するのにかかる費用と、最終的に特許を取得するのにかかる費用をわけて説明されたことが多い気がするんですが、どうでしょうか?

これは、特許って、最初に申請書類を作るのに一番時間と労力がかかるからという理由もありますが、実はそれだけではなく、弁理士は、特許って、うまくやれば、申請するだけでも結構大きな経済的メリットがあると考えているからです。

なので、皆さんも特許の費用対効果を考えるときは、ぜひ、特許取得までの費用対効果だけでなく、「特許申請だけだといくらかかるか」、そして、「特許申請だけでどれくらいのメリットがあるだろうか?」 ということにも注目してみてください。

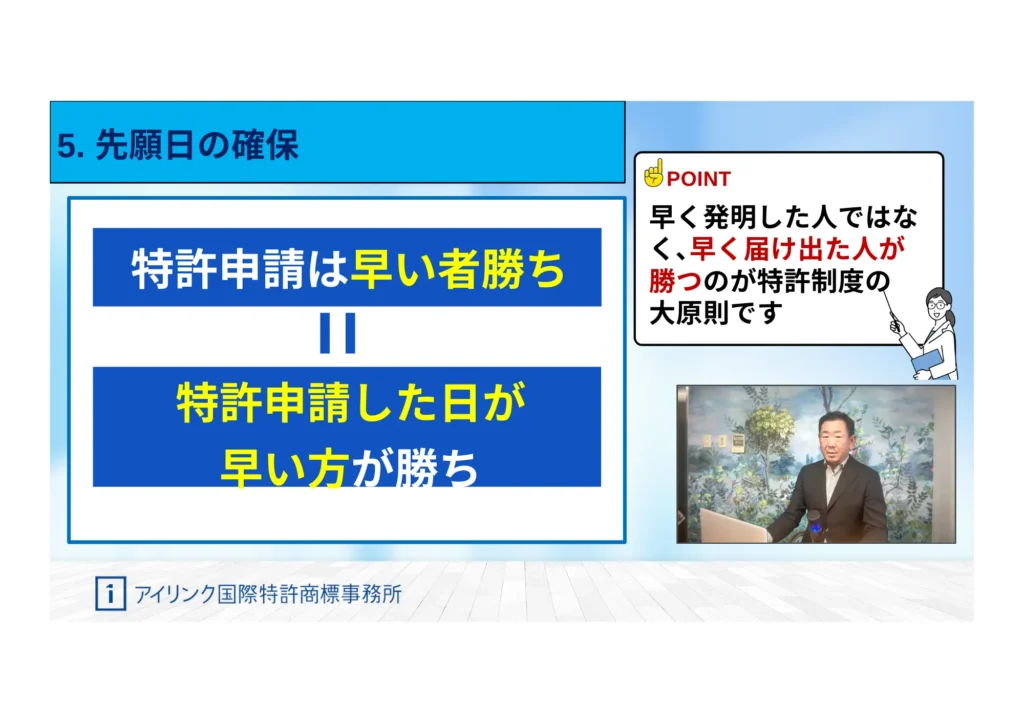

5.先願日の確保

さて、登録までいかなくても、特許申請するだけで得られるメリットはまだまだあるので、続けて話していきます。

中小企業が特許申請するメリットその5は、「先願日」の確保です。

これは、やさしく言い換えると、「早い者勝ちのルール」に勝つこと、です。

みなさん、特許申請って、早い者勝ちというイメージがあると思います。そのイメージは、正しいです。

ところで、その早い者勝ちとは、何をしたのが早い者が勝ちなのか、みなさん正確にわかりますでしょうか? これは、「特許申請した日」が早いものが、優先的に登録してもらえる、というルールになります。

つまり、先に発明した会社が勝つのではなくて、先に特許庁に届け出た会社が勝ちます。

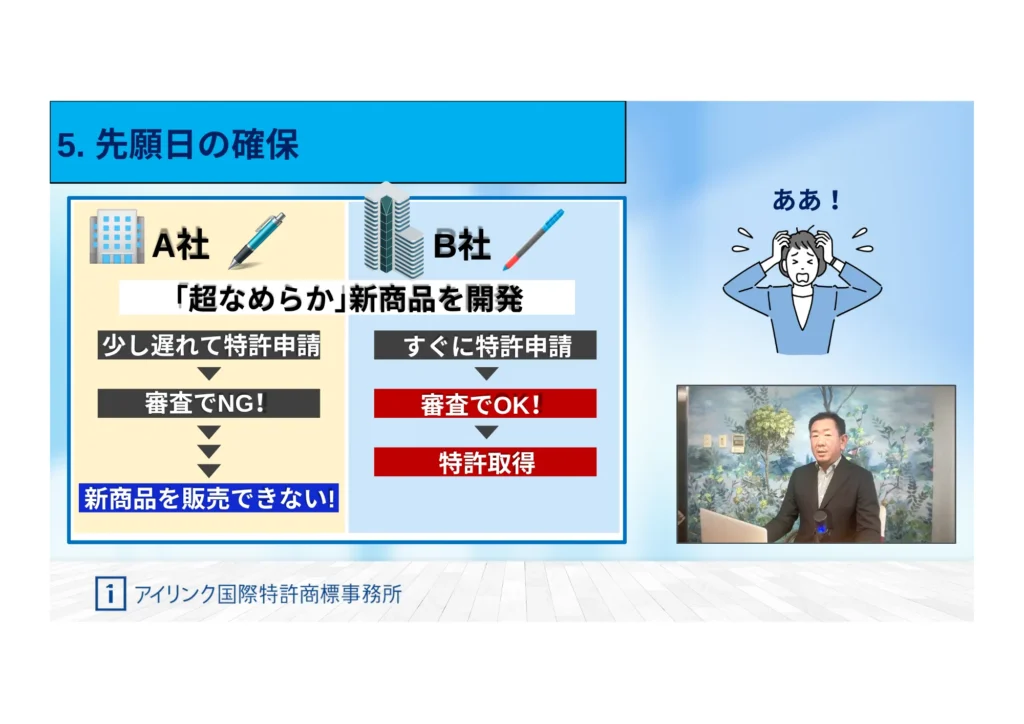

例えば、ボールペン一筋のA社が、5000万円かけて新しい超滑らかボールペンを開発したとします。

このとき、発売前に特許申請するのが原則です。

発売して公開してしまうと、特許を取れなくなってしまうためです。

これは、後で説明しますね。

ところで、実はこのとき、大手メーカーB社も同じくらいの時期に、似たようなボールペンの開発をしていました。

「え? たまたまそんなことある?」と思うかもしれませんが、世の中の新技術って、ほとんどの場合、既存の技術をベースに改良して作るので、同じ時期に同じような発明が生まれることは、よくあります。

そして、B社の方が先に特許申請して、A社が例えば数日後とかに特許申請したらどうなるかというと、A社の特許は無条件で審査でNGとなります。

それだけでなく、もし、この先に出したB社の特許申請が審査をパスして登録になれば、A社はせっかく5000万円かけて開発した新ボールペンを販売できなくなります。

これは、かなり辛い状況です。

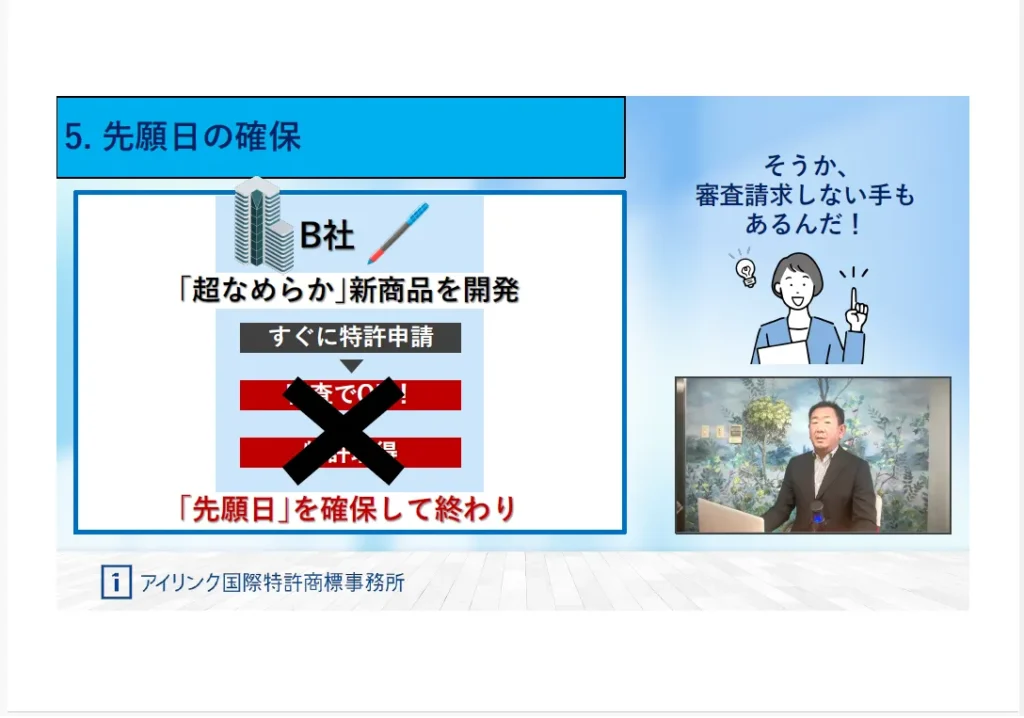

特許はこのように早く申請したもの勝ちなので、特許申請すべきかどうかとか、あまり長い時間をかけて吟味してられない場合があります。

なので、特許に慣れている大手メーカーなんかは、とりあえずなるべく早く特許申請する、ということも多いです。

そのかわり、申請はしたものの、審査は受けない、つまり、審査請求はしない、ということも結構あります。

とりあえずなるはやで特許申請したけれど、これ、「製品化はしないかな?」というような場合は、申請するだけ申請して、お金をかけて審査を受けて特許を取得するという重たいルートには進まないということです。

これだけでも、誰かに特許を取られることだけは防止できるので、それで満足する、という考え方になります。

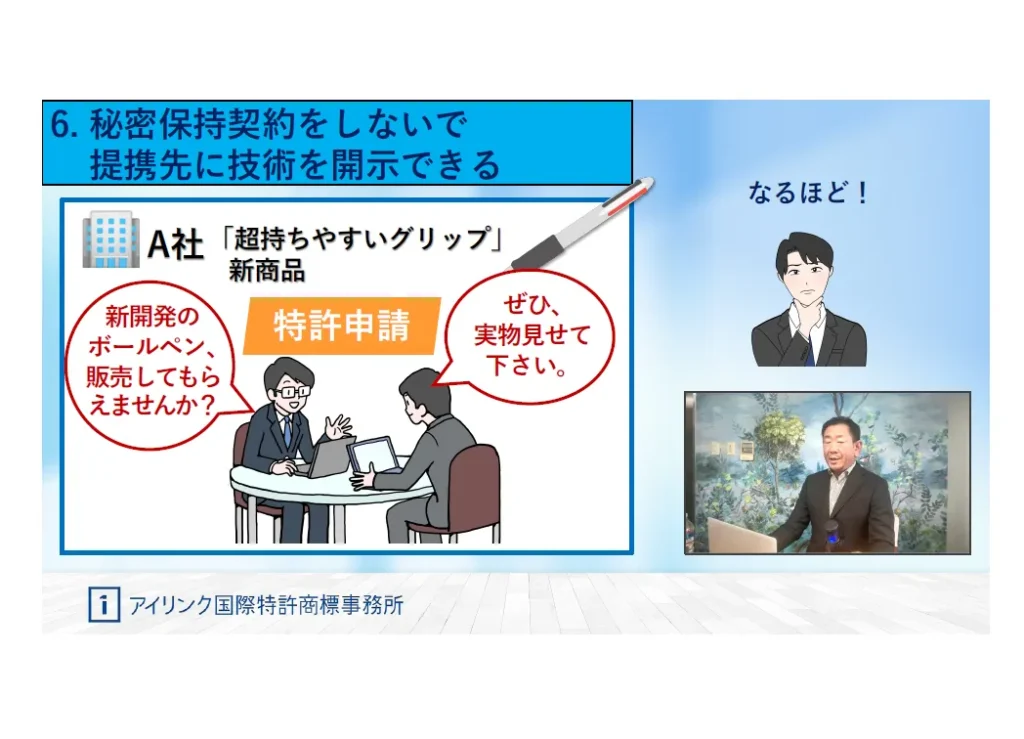

6.秘密保持契約をしないで提携先に技術を開示できる

中小企業が特許申請するメリットの6つ目は、秘密保持契約をせずに提携先に技術を開示するための手段に用いることです。

例えば、ボールペン一筋のA社が、今度は、新技術の超持ちやすいグリップを搭載したボールペンを新開発したとします。

そこで、これを販売してくれそうな小売店に営業に行くわけですが、このとき、小売店の担当者に強く営業をかけるには、「こんな良いものができたので、ぜひあなたの店で販売してください!」といって、このボールペンを小売店の人に見てもらう必要がありますね。

こういうときは、本来、発売前なので、秘密保持契約を結んだ上で、商談するのがセオリーなんですが、それがそう簡単でもありません。

秘密保持契約って、一見、「今日ここで見聞きした話は誰にも言いません」というだけの、なんらデメリットのない契約のように思えるんですが、しかし、これって実は「万一、秘密を漏らしてしまったり、あるいは秘密を漏らしたのではないか」と疑いをかけられたりすると、最悪訴訟を起こされる可能性すらあります。

なので、小売店側としては、よほど興味がある、自社にとって有益そうな話でなければ、わざわざ秘密保持契約をしてまでボールペンメーカーの営業の相手をしたくないんです。

ここで、A社としては、この新技術について特許申請した上で、営業をかけるという方法があります。

特許になっていなくても、特許申請だけしていれば、とりあえず、その技術を公開してしまっても大丈夫、という考え方です。

なお、このテクニックは、A社のような老舗のボールペンメーカーというよりも、スタートアップのまだなもない企業とかの方が、有効です。

なぜならば、そういう会社の方がより、秘密保持契約を結んでもらいづらい事情にありますし、しかも、事業をスタートしたばかりの場合、1つの商品をリリースする時に、商品を製造してくれるところから販売してくれるところまで、全部一から開拓する必要があるためです。

こういうときは、まずは現在の開発段階で、一度特許申請してしまうことも有効な手段となります。

7.広告・PR効果・営業トークに使える

中小企業が特許申請するメリットの7つ目は、特許をPRや営業トークに使うということです。

これは、「特許取得済み」ということでPRに使うのがもちろん理想ですが、仮に特許申請中の段階でも、「将来特許になる見込みです」ということで、営業トークに使うことが考えられます。

なので、さきほどの例で、新商品を開発したA社が小売店に営業をかけるときにも、「これは特許申請中の自社のオリジナルの新技術です」という営業トークをすることができます。

ところで、こういう話をすると、「ええー、でも、特許取得済みならまだしも、特許申請中って、まだ特許になっていないんでしょ?そんなのが売りになるの? 」と、いう質問が聞こえてきます。

これ、昔は、私自身もそう思っていました。

「特許申請中って、出すだけなら誰でも出せるだろうww」って。

だけれど、これが案外、売りになるんですよね。

なんでかというと、結構理由を説明するのが難しいんですが。

そもそも、大前提として、特許申請中ということは、事実として、少なからず、このまま特許になる可能性があるということです。

これは、純粋に評価できる点です。

ただ、中小企業の現場を見ていると、それ以外に心理的な要因もあるんだろうなと感じます。

つまり、弁理士に依頼して、時間とお金をかけてきちんとした特許書類を作成して、しっかり特許申請しているという事実が、その会社のその商品に対する自信と本気度として評価されるということです。

あと、特許申請するには、特許明細書という書類を作ってその新技術を事細かに言語化するんですが、これによって、その商品のセールスポイントが言語的に明確になる、というのもありますね。

例えば、ただ単に、「このボールペンは、このグリップの持ちやすさがウリなんです!」ということと、「このボールペンは、グリップにこれこれこういう工夫がしてあって、これはうちで特許申請している技術で、今までないものないです!」というのでは、結構、アピール力が違うのだと思います。

8.ベンチャーキャピタルからの要請に応える

中小企業が特許を取得するメリットの8個目は、ベンチャーキャピタルの印象をアップさせるということです。

これは、ざっくり2つに分かれまして、「ベンチャーキャピタルから融資を受ける前に自主的に特許申請をして印象をアップさせる」というパターンと、「すでに融資を受けているベンチャーキャピタルからの強い要望があって、あわてて特許を出す」というパターンがあります。

どちらも一長一短なので、どちらが良いとは言いづらいです。

ただ、私がここでお伝えしたいことがあって、これ、あくまで私の感想ですが、ベンチャーキャピタルは、特許の内容や特許が取れるかどうかよりも、特許申請しているかどうかを重視する傾向がある気がします。

ベンチャーキャピタルの担当者は、その分野の技術の専門家ではありませんから特許文献を読んでも完全に理解することは難しいですし、仮に理解できたとしても、たくさんの投資先がある中で、1つ1つの投資先の特許の内容を細かく把握することは難しいためです。

しかし、きちんと自分の投資先が、きちんと将来を見据えて本気で知財戦略を考えているのかはきちんと見ます。

その1つが、特許申請しているという事実なのだと思います。

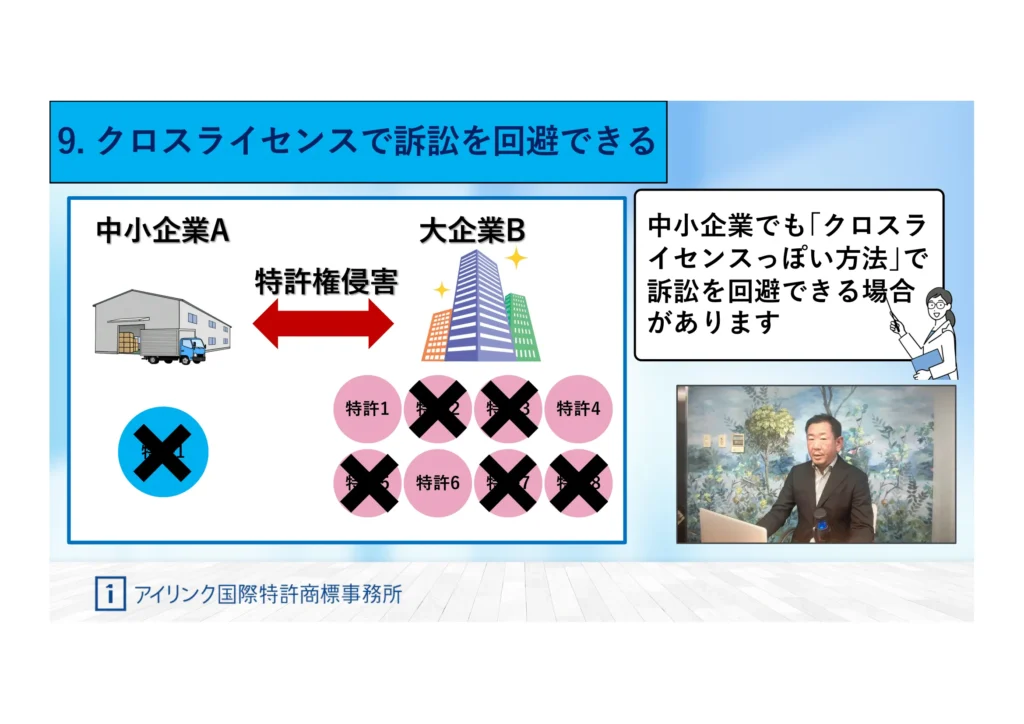

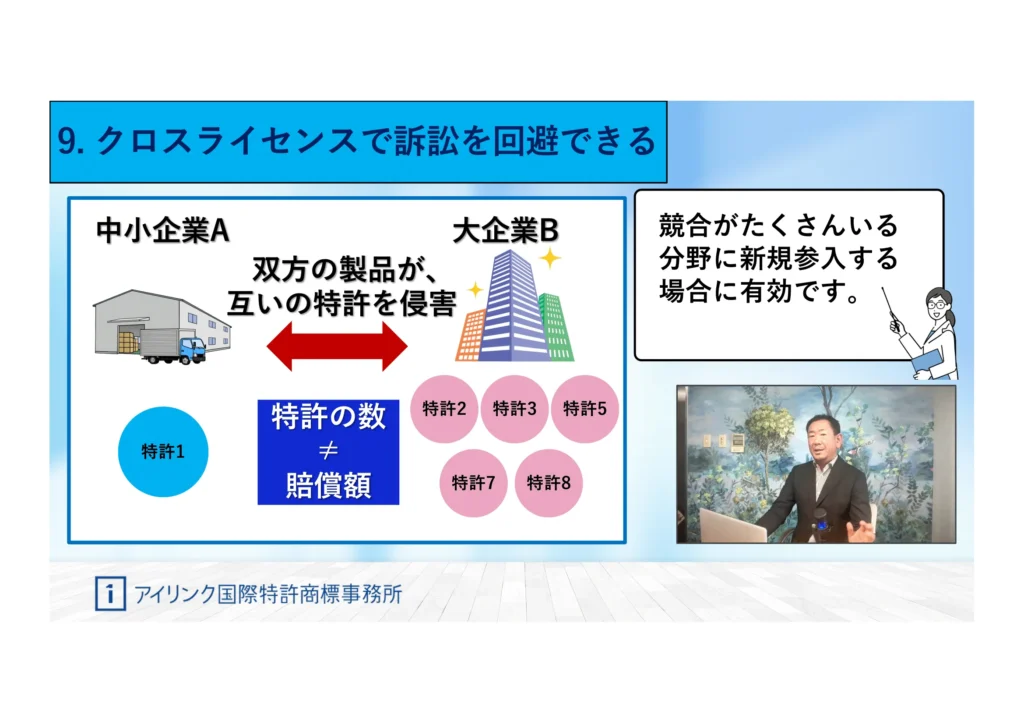

9.クロスライセンスで訴訟を回避できる

中小企業が特許申請するメリット9個目は、クロスライセンスで訴訟を回避することです。

みなさん、クロスライセンスって、ご存知でしょうか?

これ、いかにもかっこいい響きの言葉ですが、実際、かっこいいです。

競合がたくさん特許を出している分野に参入する場合、期せずして、互いに特許権を侵害しあう場合があります。

こういう時に、いちいち訴訟をするのは時間とお金の無駄なので、互いに「この特許、使って良いですよ」とライセンスを認めることで、訴訟を回避することをクロスライセンスと言います。

クロスライセンスって、通常は、たくさんの特許を持っている大企業同士でするものですが、実際は、特許を数個しか持っていない中小企業であっても、その特許が有用なものであれば、クロスライセンスっぽい手法で訴訟を回避できる場合があります。

なぜ、特許を数個しか持っていない中小企業でもこの手法が使えるかというと、他社の特許権を侵害してしまった時の損害賠償の金額って、必ずしも特許の件数では決まらないためです。

例えば、中小企業Aが、大企業Bの特許権5個に抵触する商品を販売してしまったとします。

一方で、大企業Bは、中小企業Aの特許権1個に抵触する商品を販売してしまったとします。

この時の損害額は、例えば、特許1個あたり100万円、みたいに決まるわけではありません。

なので、5個も特許権を侵害してしまった中小企業A社の方が5倍の賠償額がになるというわけではないんですね。

むしろ、中小企業Aは細々としか商品を製造販売していなくて、かたや大企業は大量に侵害品を製造販売してしまっている場合があります。

これだと、大企業の方が賠償額は大きくなる可能性があります。

ここでは、わかりやすくするためにすごくシンプルな事例で説明しましたが、皆さんに知っておいて欲しいことは、特許の世界では、必ずしも、中小企業が大企業に手も足も出ずにけちょんけちょんに負けるとは限らないということです。

この、クロスライセンスっぽい手段での訴訟回避方法は、特に、近年でいうならば、アプリとか、IOTとか、AIとか、そういった、「新規参入しやすいけれど、実は、すでに競合がたくさん特許を取得している」という分野で役に立ちます。

逆にいうと、こういった競合たちの特許がひしめく分野に全く自社が特許を持たずに参入するのは、裸で無防備で戦場に行くみたいなものだと言えます。

特許権侵害訴訟で一方的に差し止め請求や損害賠償請求をされると、事業の存続自体が危うくなるためです。

これは、この記事であげたたくさんのメリットの中でも、見落としがちだけれど、かなり大事なメリットだと思います。

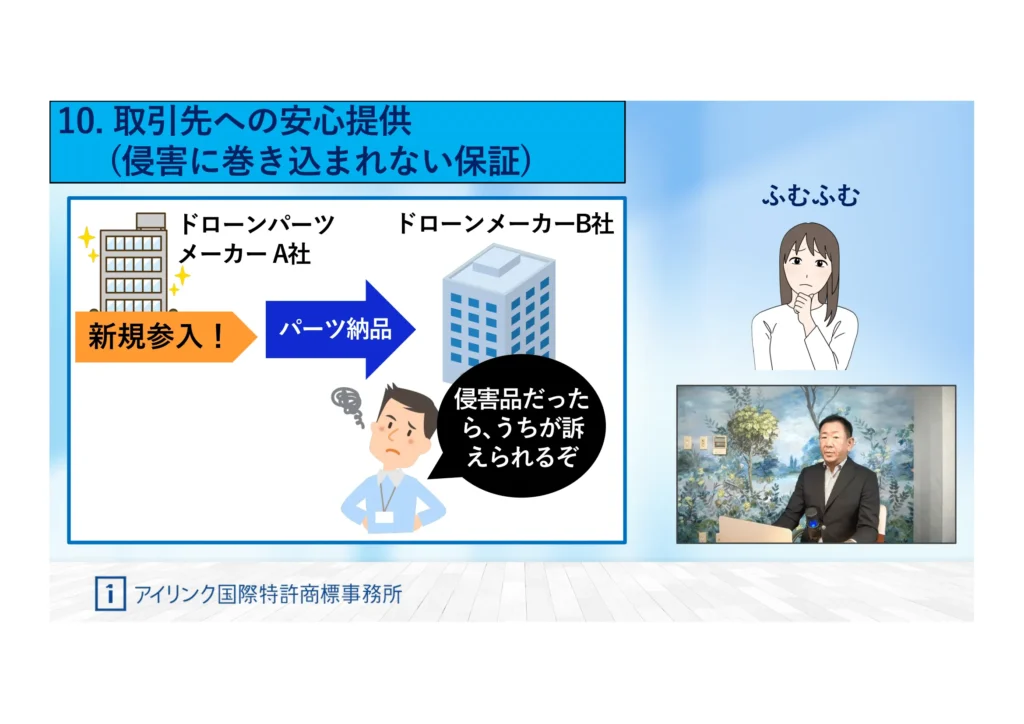

10.取引先への安心提供(侵害に巻き込まれない保証)

中小企業が特許申請するメリット10個目は、取引先に対して安心してもらうことです。

安心してもらうというのは、例えるならば、特許を取得していることで、この商品が他社の権利を侵害しているものではない、一種の「保証証」として機能するということです。

わかりづらいと思うので、事例を挙げて説明しますね。

例えば、今、ドローンのパーツを作っている会社があったとします。仮に、A社とします。

A社は、この分野に新規参入したばかりの会社です。

さて、このA社は、ドローンメーカーB社にパーツを納めています。

ドローンメーカーB社は、A社のパーツを使ってみて、安くて性能も悪くないので、正式にパーツの提供を受けることにしました。

しかし、ふと、不安になったんです。

- 「このパーツ、本当に、何も考えないでうちの商品に組み込んで販売して大丈夫なんだろうか? 」

- 「A社は新規参入の会社だけれど、これ、本当に自社で開発したのかな? 」

- 「ひょっとして、どこか他社の特許権を侵害していたりしないかな。」

- 「もしそうだったら、うちのドローンが侵害品として訴えられる可能性がある。」

これは、非常にリアルな悩みだと思います。

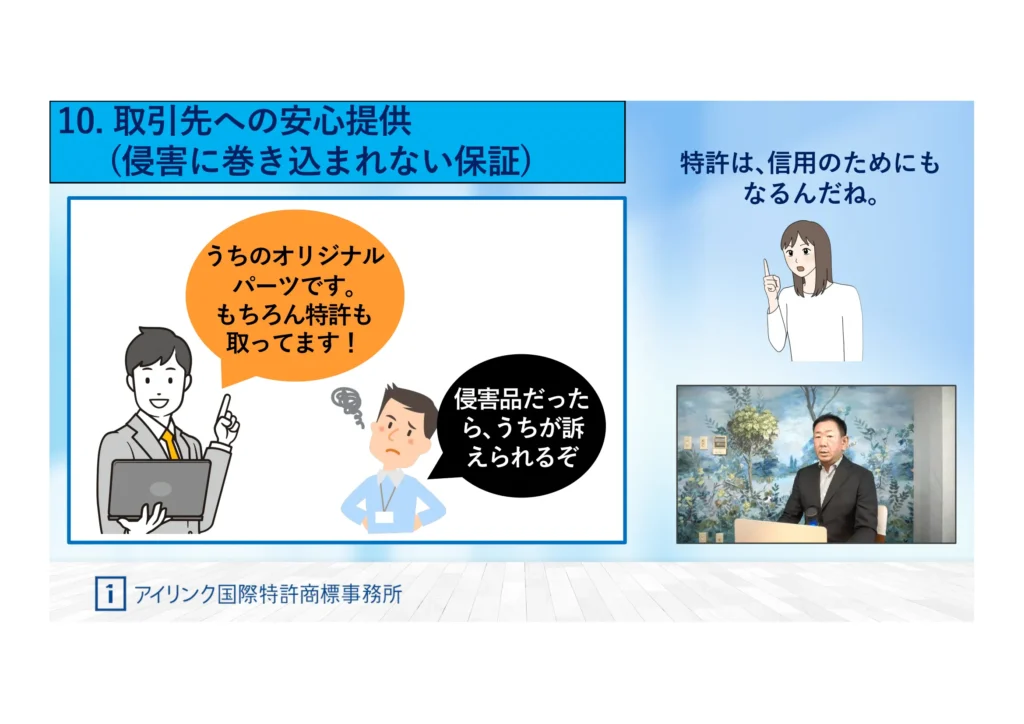

もし、こんなシチュエーションで、A社がこのパーツの特許をとっていたら、少なくとも、A社のパーツがA社のオリジナルであることの保証になります。

もちろん、特許をとっていることが他社の権利を侵害していない100%の保証になるわけではありませんが、あるのと無いのとでは、大違いといえます。

逆にいうと、もし、A社が特許をとっていなかったら、ドローンメーカーB社としては、「なんで特許をとっていないんですか?」と聞きたくなるでしょう。

このように聞かれると、おそらく、A社は回答に困るはずです。

「いや、特許を取れるほどの新しさは無いんですよね」とも言いづらいですし、「いや、ちょっと特許を取る予算がなくてとっていないんです」とも言いづらいです。

あるいは、「これから特許申請する予定です」と回答するとしたならば、じゃあ、「特許申請してから取引しましょう」と言われる可能性がありますが、しかし、ご存知の通り、特許申請は、一度公開してしまった技術については原則としてできません。

このように、納品先などが、きちんとした会社であればあるほど、特許を取得しているか、せめて、特許申請だけでもしているということが、取引の安心材料として重要になります。

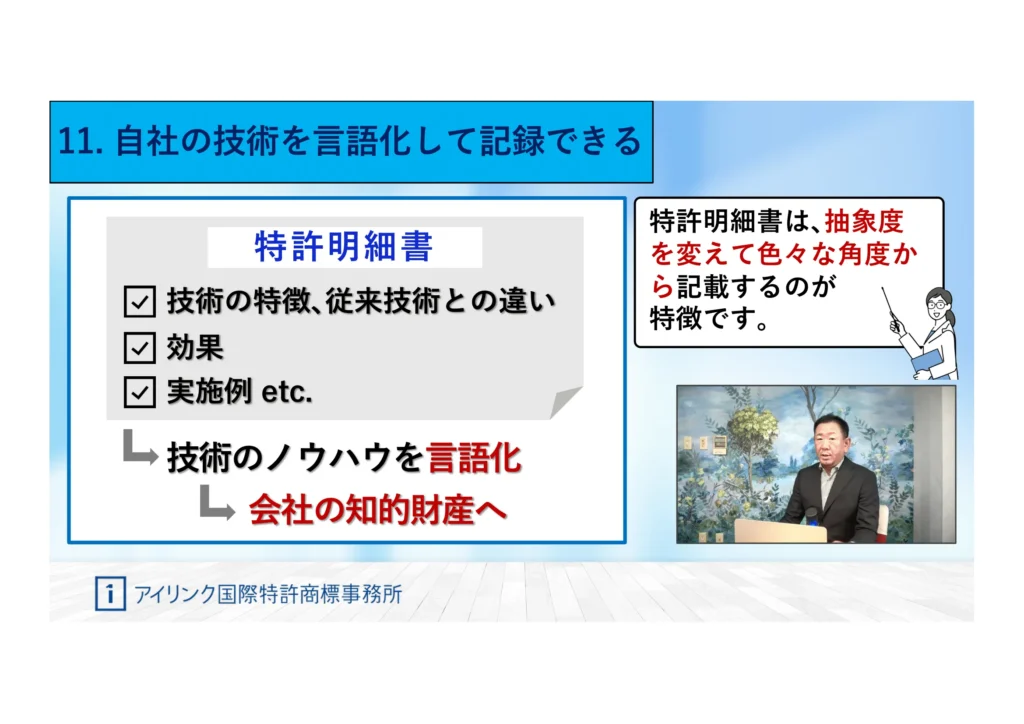

11.自社の技術を言語化して記録できる

中小企業が特許申請するメリットの11個目は、自社の技術を言語化して記録できることです。

ここまで、特許申請することで得られる対外的なメリットを10個話してきましたが、ここから三つは、自社内でのメリットになります。

実は、これは、見落としがちですが、想像以上に大きなメリットになります。

特許申請するためには、「特許明細書」というものを書くのですが、ここには、自社の新技術の特徴や、従来技術との相違点、それがどういう理屈で有効な効果をもたらすのかや、さらに、これをどのような形で使うことが想定されるかの実施例などを、論理的に言語化して記載します。

これは、理系の大学とかで書く論文にちょっと似ていますが、レベルの高い特許専門弁理士が書く特許書類は、「従来技術にはない特徴を抽象度を変えながら明確に言語化する」ということに関しては、研究者が書く一般的な論文とは別次元のものです。

ちょっとした特殊技能と言っていいでしょう。

このような形で自社の技術を客観的に言語化することで、現場の技術者の頭の中にだけあるノウハウを、会社の知的財産としてしっかり承継していくことができます。

ちょっとピンとこない方も多いと思いますので、我々弁理士の特許相談のときの、お客さんとのやり取りの様子をご紹介したいと思います。

ある日、中堅メーカーの新卒3年目の技術者のAさんが、弁理士のところに特許相談にきました。

Aさんは、自社の既存の製品を改良して作った新しい製品の現物と図面を持ってきました。

その図面には、改良した箇所の構造がきっちり描かれていたので、弁理士は、これで調査して似たようなものがなければ、特許を出せると思います、とお伝えしました。

ただ、弁理士は、その改良版の現物をながめていて、どうも気になる点がありました。

それは、Aさんが説明してくれた“改良点”ではなく、既存の製品でも使われている基本構造部分なんです。

「ここの出っ張り部分、なんで、こんな形をしているんだろう? なんか、一見、なくても良さそうに見えるけれど?」

弁理士は、理解できない点があって、Aさんに尋ねました。しかし、Aさんは、「いや、どうしてでしょう?」と、よくわからない様子でした。

弁理士は、質問の仕方を変えました。

「ここの出っ張り部分がないと、今回の改良点の効果はうまく発揮されませんか?」

「うーん、どうだろう…?」

Aさんは、それもわからない様子でした。

こんなふうに、自社が従来からずっと採用していた技術的な工夫って、意識して言語化しなければ、新人には受け継がれていかないんですね。

もし、さっきの、一見必要なさそうな出っ張り部分が、もし、重要な役割を果たしているのにも関わらず、その事実が誰に受け継がれていなかったら、どうでしょうか?

製品をリニューアルするときに、何も考えずにこの出っ張り部分を無くしてしまい、大きな不具合が起こるかもしれません。

一方、逆に、この出っ張り部分が、実は改良点の効果を発揮するために意味のないものだったならばどうでしょう?

もし、この出っ張り部分を含めて特許を取得してしまうと、この特許は、ほとんど意味のないものになってしまいます。

こんな風に、レベルの高い弁理士は、特許明細書の作成プロセスで、必ず、こんなふうに、「なぜそうしているのか?」を問い直します。

これによって、ベテランの技術担当者の頭の中だけにあったノウハウが、きっちり会社全体の知的財産になっていきます。

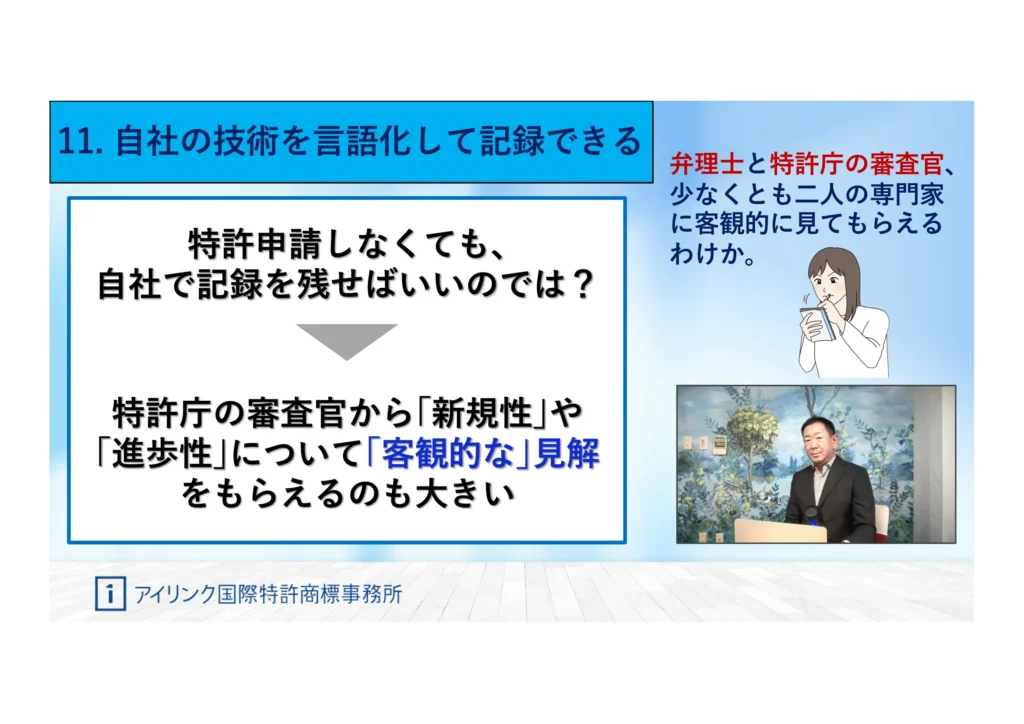

ここで、「しかし井上先生、それだったら、特許を申請しなくても、自社で文書として記録を残していけばいいんじゃない?」という質問が聞こえてきます。

このご指摘は、確かに、半分正しいです。

しかし、特許申請するということは、弁理士が書類を作ってくれるということに加えて、特許庁の審査官が審査をしてくれる、というメリットもあるんですよね。

これにより、自社の認識として、「この技術は自社製品にしかない特徴だ」と考えていたものが、本当に、従来にはなかったものなのか、客観的な意見をもらえます。

これは、かなり大きいです。

なにせ、こう言ってはなんですが、中小企業の社長さんって、本当に自社製品への愛が強い方が多いので、自社の製品を客観的に見られなくなりがちだからです。

いや、もちろん、自社製品への愛情が強いことは、いいことです。

しかし、だからこそ、「外部の力を借りて客観的に自社製品を見る機会を設けることも重要になる」と言えます。

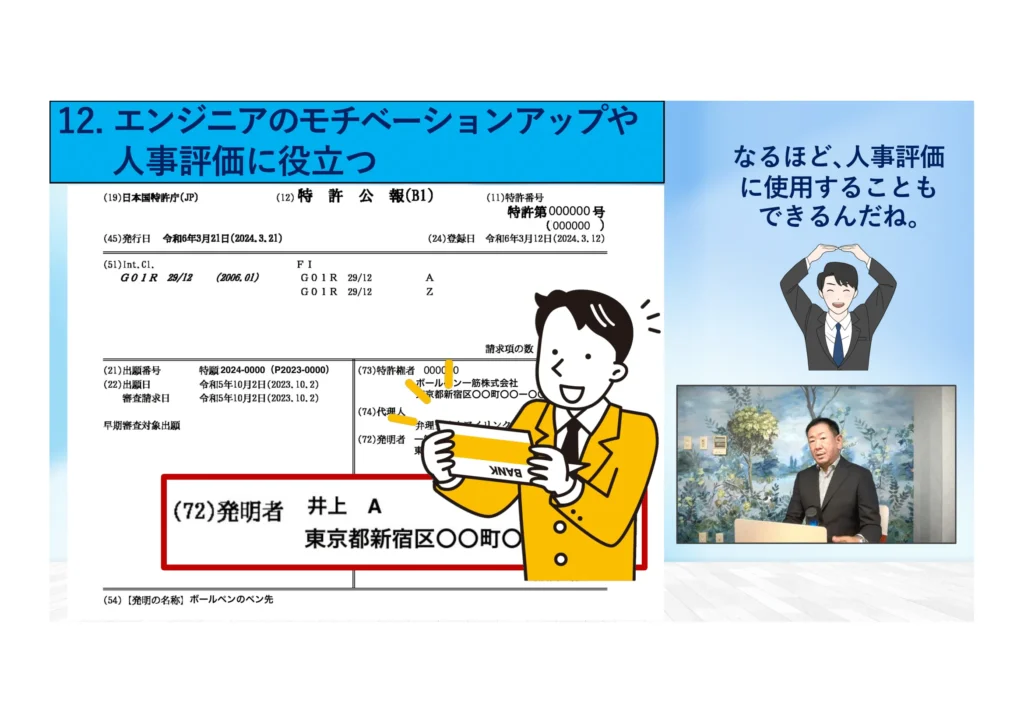

12.エンジニアのモチベーションアップや人事評価に役立つ

中小企業が特許申請するメリット12個目は、エンジニアのモチベーションアップや人事評価などに役立つ、ということです。

実は、先ほどの新卒3年目技術者Aさんのように、日々の業務の中で工夫と改善を積み重ねてきたことが、「正式に”特許”として認められる」ことは、技術者としては非常に大きなやりがいにつながります。

このとき、Aさんの名前は「発明者」という形で特許の書類に記載されて世界中に公開されます。

そして、これって、その時は気づかないかもしれないですが、仮にAさんがこの会社を辞めて、別の会社に転職したり起業する場合なんかにも、きっちり、Aさんの実績として評価されるんです。

また一方、Aさんが開発した技術は、会社の業務の如何として生まれたもので、「職務発明」に該当します。ということは、実は、このときAさんは、会社から、お金をもらえます。

よほどの大発明でない限り、その金額はそれほど大きくはありませんが、自分の研究成果がきっちり認められた実感というのは、エンジニアにとってばかにできないものです。

さらに、職務発明を生み出したという実績は、社内の人事評価にも活用することができます。

技術者の人事評価って、営業部門の人事評価などと比べてなかなか評価しづらいため、このような形で職務発明を人事評価に組み込む会社さんもあるようです。

13.社員の退職時の技術流出対策

中小企業が特許申請するメリット13個目は、万一、社員が退職したときに技術流出たときの保険として機能するという点です。

私の経験上、中小企業に関しては、本当によく、身内や元身内とのトラブルを耳にします。

「ひょっとして、競合他社とのトラブルよりも多いんじゃないか? 」と思うくらいです。

自社の技術を熟知し社員が転職するときに、転職先にその技術が流出しないかというリスクは、常にあると考えた方がいいでしょう。

もちろん、そういうことはできないように契約を結んでおくのが大前提ではありますが、契約書があったからといって、契約なんかよくわからずに転職先で秘密情報を漏らす人はたくさんいますし、しかも、一旦秘密情報を漏らされてしまったら、契約に基づいて損害賠償を請求したところで個人から大金を取ることなんてほぼ無理ですし、仮に損害賠償請求でお金をもらえたとしても、根本的にはなんら問題は解決しない場合もあるためです。

特許を取得していれば、他社に技術情報を漏らされたとしても、とりあえずは特許を取得している技術に関しては、その他社は使うことができません。

特許を取得しているからといって油断は厳禁ですが、それでも、特許があるのとないのとでは大違いで、現実のビジネスシーンでは非常に有効な保険となります。

この記事を動画で見たい方はYoutubeでも解説しています!

まとめ

今日は、中小企業が特許申請するメリット13選というテーマで徹底解説しました。

メリットの復讐をしましょう。

- 開発コストを回収しやすくする

- 模倣品対策

- 特許を取って参入障壁を作る

- 「特許出願中」の表示による牽制効果

- 先願日の確保

- 秘密保持契約をしないで提携先に技術を開示できる

- 広告・PR効果・営業トークに使える

- ベンチャーキャピタルからの要請に応える

- クロスライセンスで訴訟を回避できる

- 取引先への安心提供(侵害に巻き込まれない保証)

- 自社の技術を言語化して記録できる

- エンジニアのモチベーションアップや人事評価に役立つ

- 社員の退職時の技術流出対策

中小企業のみなさんにとって特許を出願するのは大きな決断になると思います。

しかし、特許を取得できれば企業にとって大きな財産となりますし、特許申請するだけでも様々なメリットがあります。

この記事が中小企業の皆様の特許の申請のお役に立てば幸いです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

アイリンク国際特許商標事務所のホームページでは、特許、商標、著作権などの知的財産権について、ビジネス上必要な知識だけを厳選して掲載しています。

ぜひ、他の記事もご覧ください。

また、もっと具体的に相談したい方は、お問い合わせフォームから、私のオンライン個別相談をお申し込みください。